中國網/中國發展門戶網訊 1978年,為了應對“三北”(西北、華北和東北)地區日趨嚴重的風沙危害和水土流失等災害,中國正式啟動“三北”防護林體系建設工程(簡稱“三北”工程)。“三北”工程總體規劃的戰略目標之一是在2050年將工程區的森林覆蓋率由5.05%提高到14.95%。目前,“三北”工程前5期(共規劃8期)建設任務已經完成。根據國家林業和草原局公開信息,截至2020年底,“三北”工程區森林覆蓋率為13.84%,比1978Audi零件年提高了8.8個百分點。相關科學研究發現,2000—2017年,中國用全球6.6 %的植被面積,貢獻了全球25%的“增綠”量,其中以“三北”工程為代表的國家重大生態工程貢獻了42%。研究發現,1981—2013年,“三北”地區植被覆蓋度大幅提高,其中黃土高原地區、東北地區和新疆中部天山地區是3個主要“增綠”區域,該研究分析認為“三北”工程等生態工程是促進“增綠”的主要因素。另有研究發現,中國在黃土高原地區的植被建設已經達到“閾值”,實現“綠達峰”。2023年6月6日,在內蒙古巴彥淖爾召開的加強荒漠化綜合防治和推進“三北”等重點生態工程建設座談會上,習近平總書記強調,“實施‘三北’工程是國家重大戰略”“實踐證明,黨中央關于防沙治沙特別是‘三北’等工程建設的決策是非常正藍寶堅尼零件確、極富遠見的”“力爭用10年左右時間,打一場‘三北’工程攻堅戰”,未來“三北”等重點生態工程的建設方向更加清晰。

“三北”工程啟動距今已45年,《“三北”防護林體系建設總體規劃賓士零件方案》(以下簡稱《總體規劃方案》)制定距今已34年,“三北”工程第6期規劃尚汽車材料報價未編制完成,相關規劃和戰略安排需要妥善制定。過去“三北”工程造林存在造林樹種單一、“一刀切”、人工林退化等問題;“三北”工程區在造林、種草和植被自然恢復之間的規劃安排缺乏科技支撐;“三北”工程區造林適宜區的面積在減少,未來科學綠化和生態治理的難度在加大;綠化造林的用水問題長期以來缺乏制度性安排,歷史上對地下水開發利用缺乏管控措施;針對在天然降水量稀少的半干旱區、干旱區造林,長期以來存在科學上的爭議;“三北”防護林建設與北方沙塵暴之間的關系受到輿論關注。當前,“三北”工程建設面臨上述挑戰,在國內要承擔防沙治沙和綠化的戰略任務,在國際要對接聯合國可持續發展目標,亟待開展新的規劃和戰略研究。

本研究在總結“三北”工程45年建設經驗的基礎上,剖析過去工程建設中存在的問題和爭議,提出“三北”工程需要完成重大戰略轉型,探討其實現路徑和戰略布局,提出加快科技機構建設和科技人員能力建設、加強基礎科技研發、打造示范樣板、推進科技普及工作和國際交流合作工作等的具體建議。

“三北”工程成就與經驗

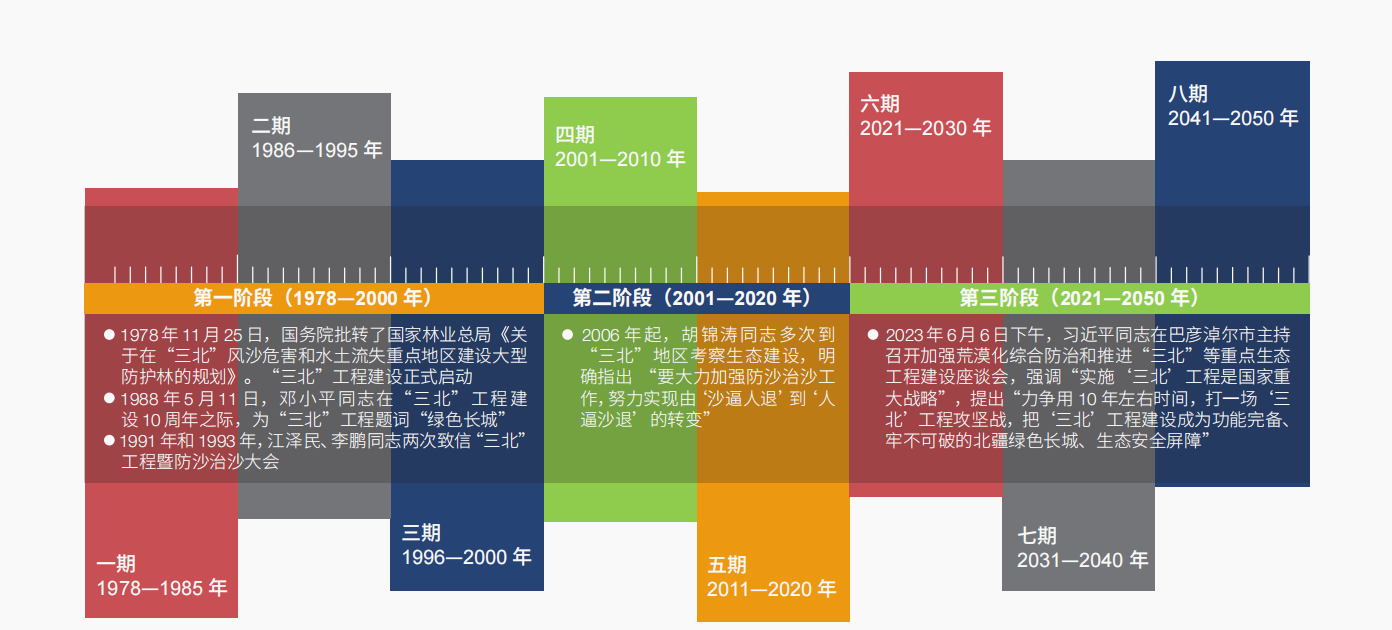

“三北”工程總體規劃為3個階段、共8期,自1978年啟動建設至今已完成2個階段、共5期工程建設,當前處于第3階段、第6期工程(圖1)。“三北”工程是我國啟動的第一項重大生態工程,建設以來在森林和草原植被建設、防沙治沙方面取得了良好成效。

圖1 “三北”工程建設歷程圖

Figure 1 “Three-North” project process schematic

創立了以舉國之力開展生態工程的基本范式

“三北”工程是目前世界上規模最大的生態工程,國家主導、長期建設是兩大特點。“三北”工程啟動之初,我國缺乏開展大規模生態工程建設的經驗。在特殊的時代背景下,“三北”工程由國家組織同步開展工程建設和工程規劃。在總體規劃制定完成時,一期工程已經結束。一方面,“三北”工程建設在初期受限于總體規劃的滯后和科技支撐的薄弱,在具體造林區域、技術、手段和組織方式上,難以避免出現一些在今天看來的不科學之處。另一方面,“三北”工程積極先行先試,為國家組織開展重大生態工程探索了經驗和模式,為后續國家組織京津風沙源治理工程、山水林田湖草沙一體化保護與修復工程等重大生態工程提供了基礎。

工程啟動之初重視機構建設,創建了相應的管理機構和實驗基地。在組織機制方面,1979年設立了Bentley零件專門的管理機構,即目前的國家林業和草原局西北華北東北防護林建設局,承擔汽車零件“三北”工程組織實施工作,由國家林業和草原局直屬;為支撐“三北”工程開展野外實驗,1979年設立了專門的實驗基地,即今中國林業科學研究院沙漠林業實驗中心(以下簡稱“沙林中心”),設立在內蒙古巴彥淖爾磴口縣。目前尚未建立與“三北”工程相匹配的專門的科研機構。

探索出規模化開展植被建設的典型模式

“三北”工程區長期探索不同立地條件下的人工林建設。在河北塞罕壩機械林場、遼寧章古臺林場、內蒙古巴彥淖爾新華林場和磴口縣綠洲防護林、甘肅八步沙林場等地造林規模和質量相對較好;成功在灌區次生鹽堿化土引種紅花爾基種源的樟子松;Benz零件黃土高原實現了由“黃”到“綠”的歷史性轉變,有效減輕了水土流失。截至2020年底,“三北”工程區累計完成營造林保存面積高達3174.29萬公頃,3000萬公頃農田得到防護林網保護,有效控制水土流失面積超過61%,治理成效卓著。

“三北”工程區草原保護與修復在近年來逐漸受到重視。通過國家機構改革,統籌林業和草原管理,逐步改變過去造林和種草難以權衡的局面。中國東部四大沙地中,呼倫貝爾沙地的流動沙丘已基本被草原固定,科爾沁沙地的植被覆蓋恢復狀況良好,毛烏素沙地綠化趨勢顯著,生態環境質量顯著提升,渾善達克沙地榆樹稀疏草原景觀得到一定程度的恢復。通過實施“三北”工程和京津風沙源治理工程,研究表明近20年來京津風沙源工程區范圍內沙化土地持續減少,生態工程是沙化土地變化的主要驅動因素,自然因素主導的變化極低,證明該地區生態向好并非是“靠天吃飯”,而是靠“主動作為”。目前在草原封禁自然修復和開展牧業生產之間的權衡方面仍然需要科技支撐。

取得了防沙治沙舉世矚目的輝煌成就

40年多來,“三北”工程在防沙治沙方面取得一定的效果,工程區范圍實現了從“沙進人退”到“綠進沙退”的轉變。中國實現了荒漠化和沙化土地面積的“雙減少”、程度的“雙減輕”,在全球首先實現了防沙治沙立法,提前實現了土地退化“零增長”,“三北”工程區45%以上可治理沙化土地面積得到初步治理。“三北”工程防風固沙林對防沙治沙的貢獻集中于輕度沙化區域,未來“三北”工程區沙化土地治理難度將加大,不同自然條件下的治沙模式需要科學遴選和推廣。

“三北”工程帶動了中國科技治沙的探索。“中國魔方”——草方格技術在1957年由蘇聯專家彼得洛夫引入中國并實現本土化改良后,固沙效果改善,至今仍然在“三北”地區成功應用;沙坡頭“五帶一體”治沙防護體系保障包蘭鐵路安全,獲得了1988年國家科學技術進步獎特等獎,創建了沙坡頭鐵路治沙模式;以“光伏+治沙”為特色,建立了以庫布其模式和磴口模式為代表的治沙新業態,提出了協同解決治沙、經濟、能源和脫貧問題的新方案;青藏鐵路治沙、塔克拉瑪干沙漠鐵路和公路治沙取得良好效果;黃河流域的黃河劉拐子沙頭、共和盆地黃沙頭得到了初步的有效治理。同時,“三北”地區防沙治沙培育了“人民楷模”王有德、“七一勛章”石光銀、“時代楷模”八步沙林場“六老漢”、塞罕壩精神等一批治沙模范和精神譜系,鑄就了“三北精神”。

新時期、新要求,“三北”面臨新挑戰

新時期“三北”地區在生態建設、區域高質量協同發展、推動地方經濟發展和鄉村振興方面遇到了新的挑戰。當汽車零件進口商前“三北”汽車材料工程戰略規劃與新時期“美麗中國”和生態文明建設國家戰略下人民群眾期待的天藍、地綠、水清、人和的美好生活仍存在差距。

林草生態系統功能退化

“三北”工程區的水(生態用水)、土(生態用地)、綠(植被規模)尚未實現“絕配”。過去“三北”工程以造林綠化為主要目標,在當前已經難以滿足全域治理、一體化保護與生態修復的需求。由于工程的歷史背景和工程區自然條件復雜,系統治理的理念尚未得到全面貫徹,干旱區和半干旱區林木存活率低、造林保存率與成林率不高、衰退風險大,出現“小老頭樹”現象和達到生命周期之后的死亡率較高現象;由于過去對水土適配性、資源承載力等方面科技研發不足,造林密度偏高,喬灌草結構不合理,生態用地、生態用水的立法、規劃、配置、調度缺乏統籌謀劃;農田防護林總體呈現衰退趨勢,出現了一定比例的退化林分,防護林功能結構有待進一步優化;工程區目前的宜林地中,有1/3處于干旱區或高海拔、高坡度地區,造林、成林難度加大;對荒漠生態系統保護和治理的重視程度不足;生態系統的穩定性和可持續性有待進一步提升;未來應對氣候變化的研究不足;工汽車冷氣芯程建設科技支撐薄弱,“三北”工程相關國家重大專項安臺北汽車材料排、相關戰略和政策研究不夠充分,福斯零件“三北”工程的科技投入比例不足1% 。

與區域高質量發展不兼容

“三北”工程統籌區域經濟與生態、兼顧發展與安全尚有難度。“三北”區域內經濟-社會-生態高質量協同發展仍然不充分,相關戰略規劃、戰略研究、政策研究長期缺位,區域經濟發展依賴能源、礦產等產業,生態工程與經濟發展基本處于脫節狀態。通過生態建設提供優質的生態產品,服務區域經濟發展大局,平衡好經濟發展與生態安全的關系,仍然存在諸多困難。此外,當前國家高度重視荒漠地區的風電、光伏建設,這些地區與“三北”工程區重合或毗鄰,迫切需要開展科學調研、審慎應對,在避免對荒漠生態系統造成不可逆轉的破壞前提下,統籌兼顧生態治理與生態安全。

對接國家重大戰略嚴重不足

“三北”工程與鄉村振興、西部大開發、《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃(2021—2035年)》《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》等國家重大戰略和規劃的對接嚴重不足。“三北”工程區與黃河流域、北方防沙帶存在大面積重合地區,亟待有機整合。“三北”工程區是經濟欠發達集中區和少數民族聚居區,人口、資源與環境矛盾嚴重,民生問題突出。未來的“三北”工程如何服務鄉村振興仍然任重道遠。

“新三北”工程要實現三大轉變

全面統籌并一攬子解決“三北”面臨挑戰的一個優化方案,就是轉型升級啟動“新三北”工程,實現綠色“三北”、生態“三北”、美麗“三北”、幸福“三北”的目標,為實現中國式現代化作出“三北”貢獻。聚焦“三北”6期規劃,謀求三大轉變。

由單一植被建設轉變為全域生態修復

“三北”工程建立了北方生態安全屏障的主體框架。不同于過去“三北”工程的大規模植被建設,“新三北”工程應統籌植被建設、防沙治沙、水土保持、草原修復、濕地保護、礦山修復等綜合治理,優化國家生態安全屏障體系,統籌推進京津冀、內蒙古高原、河西走廊、塔里木河流域、天山和阿爾泰山等臺北汽車零件五大片區重點區域生態綜合治理,統籌開展濕地恢復、水土流失綜合治理、荒漠化防治,提高森油氣分離器改良版林、草原、濕地和荒漠四大生態系統質量和穩定性。“新三北”工程的生態修復要做到“養防治用”(養護、預防、治理、利用)兼顧,在科學開展植被建設基礎上,統籌植被養護、風電光伏建設、高效開發利用、荒漠化防治等領域,轉型為全域生態修復。

由區域整治轉變為全域高質量發展

“新三北”工汽車機油芯程應保時捷零件打破以行政區界限為基礎的工程區規劃,加強全域治理和區域高質量協同發Porsche零件展,保障人民福祉。由按照行政區的區域治理轉變為全域發展,需要統籌社會資源,建立創新技術體系,促進區域加快轉變發展方式,支撐實現人民幸福生活美好目標。加快體制機制創新,鼓勵人民群眾通過積極參與植被建設公益活動,協同推進生態治理和民生改善,創造“三生”(生產、生活、生態)和諧的協同發展良好局面。

由“三北”防護林建設轉變為全域治理國家工程

“新三北”工程要實現“三北”工程的自我革新、全面轉型,升級為全域治理國家工程。要全國一盤棋,各行各業齊攜手,將“三北”工程規劃與《全國防沙治沙規劃(2021—2030年)》、《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃(2021—20汽車零件貿易商35年)》、山水林田湖Skoda零件草沙一體化保護和修復工程、京津風沙源治理工程等重大規劃和生態工程多規合一、多措并舉、有機融合。以“新三北”工程建設為一攬子解決方案,為實現中國式現代化作出“三北”貢獻。

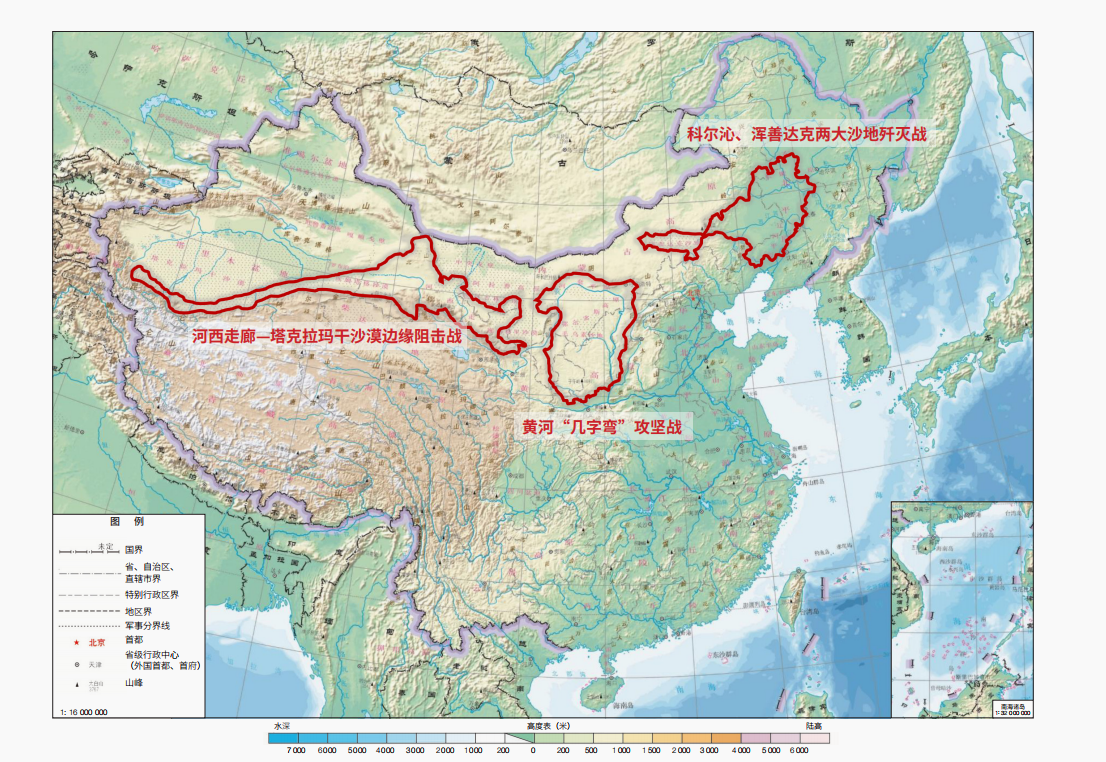

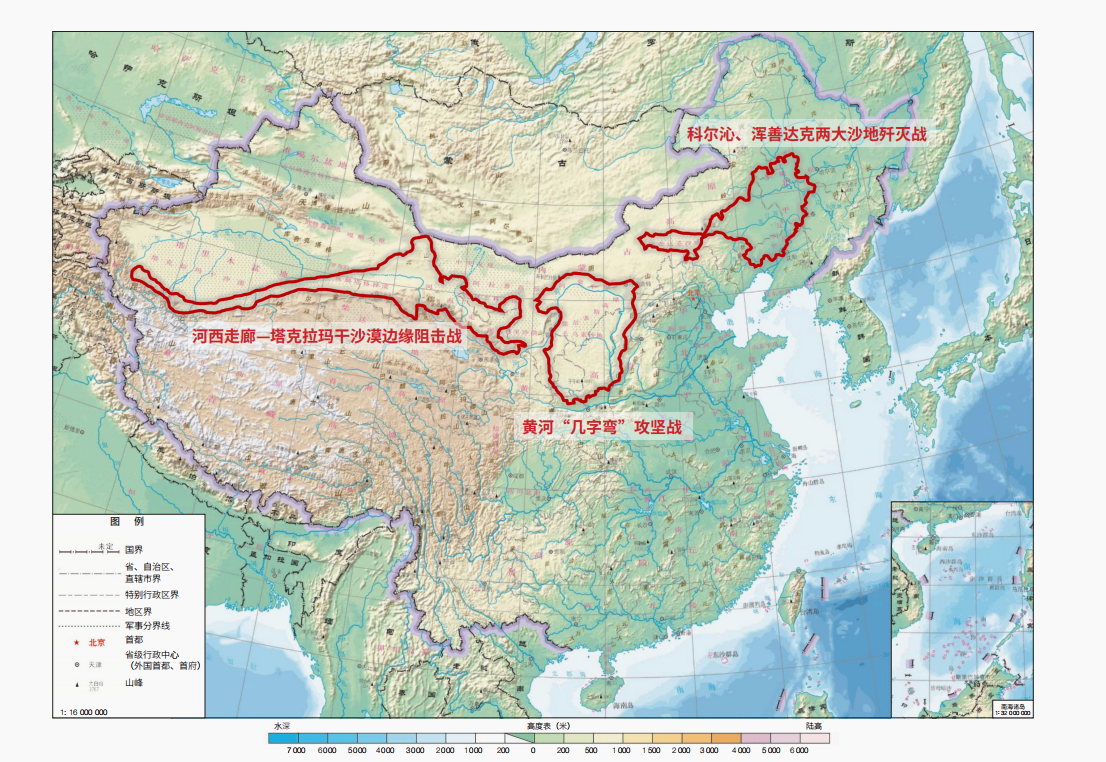

堅決打贏三大標志性戰役

2023年6月6日在內蒙古巴彥淖爾市召開的加強荒漠化綜合防治和推進“三北”等重點生態工程建設座談會上,習近平總書記強調,“要突出治理重點,全力打好三大標志性戰役”;以及“要全力打好黃河‘幾字彎’攻堅戰”,“要全力打好科爾沁、渾善達克兩大沙地殲滅戰”,“要全力打好河西走廊—塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰”。三大標志性戰役的地理位置(以下簡稱三大“戰區”)如圖2所示。在“三北”工程攻堅戰中,要科學做到“一水四定”(定綠、定地、定人、定產)、科學治沙、科學綠化。三大“戰區”分別位于“三北”工程區的中部、東部和西部,分屬三大典型氣候區、3種不同的土地退化情形、3種因地制宜的生態建設思路,各自有不同的難點、卡點、重點。三大標志性戰役是在“三北”工程區的中部、東部和西部遴選出的3個示范區,也是目前最需要加強生態建設的地區。三大標志性戰役以外的地區不代表不需要開展生態建設和治理。例如斯柯達零件,呼倫貝爾沙地和新疆天山以北地區不屬于三大“戰區”,但其生態建設和治理同樣十分重要。要按照自然稟賦特征,在三大“戰區”精心設計,精密研判,做到分區處理、分類施策。三大“戰區”的重中之重是黃河“幾字彎”。

圖2 “三北”工程三大標志性戰役示意圖

Figure 2 The three iconic battle diagram of “Three-North” project

黃河“幾字彎”攻堅戰

黃河“幾字彎”主要位于半干旱區,地跨甘、寧、蒙、陜、晉等省份,周邊是陰山、狼山、賀蘭山、六盤山、黃土高原(部分區域)、呂梁山的“包圍圈”,涉及庫布齊沙漠、烏蘭布和沙漠、騰格里沙漠、毛烏素沙地等荒漠,擁有河套灌區、寧夏平原灌區等重要農業區,“山水林田湖草沙”七水箱精大自然要素體系完整、類型齊全,是我國重要的能源基地和糧食基地,也是沙患(風沙災害、粗沙入黃、砒砂巖入黃)、水患(黃河懸河上移至中上游)、鹽患(灌區鹽漬化)“三害”疊加的地區,“三生”矛盾突出,面臨生態安全“卡脖子”的問題。

黃河“幾字彎”的問題看似在水,實則關鍵在沙,尤其是黃河岸線上的流沙。針對黃河岸線上的“劉拐子沙頭”等“沙頭”,要果斷實施應急處置工程;黃河流域中段鄂爾多斯高原砒砂巖地區、十大孔兌輸沙區,目前仍有大量粗沙入黃,要盡早安排相關的“控制性工程”;高度重視灌區鹽漬化問題,積極開展鹽堿地治理,保障糧食安全。

對于黃河“幾字彎”攻堅戰,主攻黃河岸線控沙與光伏治沙,確保黃河安瀾,維護河套灌區和銀川平原灌區等重要糧食基地生態安全。

科爾沁、渾善達克兩大沙地殲滅戰

科爾沁、渾善達克兩大沙地主要位于半干旱—半濕潤地區,是距離京、津最近的一片天然風沙源,包括科爾沁沙地全域、渾善達克沙地全域、察汗淖爾流域和壩上德系車材料草原部分區域,地跨冀、蒙、遼、吉、黑等省份。降水條件在沙區相對較好,做到天然雨養、科學開展林草建設、基本控制風沙源較有把握。

通過推動實施一批重點項目,到2035年基本完成東部地區沙化土地治理、退化草原治理、河湖和濕地保護恢復,穩步實現林草植被提質增效;區域風沙危害得到有效遏制,流動沙丘得到基本固定,區域內荒漠、草原、森林、河湖、濕地等重要生態系統穩定性和質量得到明顯提升,生態服務功能顯著增強,實現區域生態產業可持續發展。

對于科爾沁、渾善達克兩大沙地殲滅戰,主攻高質量林草建設,恢復昔日稀樹草原景觀,基本控制住兩大沙地入侵京、津的風沙源。

河西走廊—塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰

河西走廊—塔克拉瑪干沙漠邊緣地區主要位于干旱區、極干旱區,地跨甘、蒙、青、新等省份,是我國西北天然沙漠、戈壁的集中分布區。包括塔克拉瑪干沙漠、騰格里沙漠、巴丹吉林沙漠、庫姆塔格沙漠、庫木庫里沙漠等大沙漠,周邊為昆侖山、阿爾金山、祁連山、賀蘭山、龍首山、合黎山、馬鬃山等山系;包括塔里木盆地、吐哈盆地、敦煌盆地、民勤盆地、阿拉善高原等區域。該地區是全國荒漠化危害嚴重地區和全國沙塵暴高發區之一,位于古代“絲綢之路”和現代“歐亞大陸橋”BMW零件的咽喉通道;綠洲農業和旅游業發達,擁有一大批歷史文化遺產地和野生珍貴動植物棲息地,同時具有特殊的地理位置和生態地位,事關生態安全、社會安全和國防安全。這一地區是中國西部最具代表性的極干旱區域,荒漠面積廣袤、類型豐富,生物多樣性敏感而特殊,保護范圍大,生態過程完整,人類擾動接近于零,其荒漠生態環境具有罕見的原真性。

加強西部區域重要荒漠生態系統的保護力度,將具有特殊生態和景觀價值的沙漠、戈壁、雅丹和古跡,以及重要野生動植物棲息地(生境)、重要天然荒漠植被等以國家公園、自然保護區、沙漠公園、封禁保護等形式科學有序地納入保護體系;在綠洲外圍和沙漠邊緣營造防風固沙林草帶,維護綠洲生態安全;對風沙危害較重的重點風沙口,因害設防,采取多種措施綜合治理;加強再生水、雨水等非常規水利用,提高農田退水等水資源利用效率;實施水生態綜合治理,恢復重要河湖生態健康;推進水資源保護和地下水超采綜合治理。

對于河西走廊—塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰,主攻風沙口治理、遺產地保護,維護“一帶一路”沿線重要節點的生態安全,確保沙源不擴大、不擴散。

戰略和政策建議

在以上剖析“三北”工程建設實現的三大轉變,梳理三大標志性戰役的區域特點和愿景目標的基礎上,本研究提出未來“新三北”工程建設實現轉型升級的5項措施,以及加強科技支撐相關政策建議(圖3)。

圖3 “新三北”工程的戰略愿景

Figure 3 Future vision of “New Three-North” project

提升與國家重大戰略相匹配的戰略研究、機構建設和能力建設水平

社會各界要充分認識到“三北”工程已經上升為國家重大戰略的戰略定位,深刻領悟“三個事關”重要論述。參照《水污染防治行動計劃》(“水十條”),建議盡快研究制定出臺“沙十條”,打好和打贏藍天、凈水、綠沙保衛戰,牢筑祖國北疆“萬里綠色長城”。此外,當前國內針對“三北”工程和荒漠化綜合防治尚缺乏一個專門的集基礎研發、戰略研究、政策研究于一體的實體型研究機構,對“三北”工程水箱水和荒漠化防治的科技支撐十分薄弱,嚴重制約了“三北”工程的轉型升級。亟須建立與國家重大戰略相匹配的科研機構體系,動員國內各行業、社會各層面的力量,全國“一盤棋”,真正實現科技支撐“三北”工程建設。

充分發揮科技在生態工程中的新引擎作用

長期以來,“三北”工程科學綠化和荒漠化防治領域的科技投入嚴重不足,建議盡快設立一批國家重大科技專項,形成“三北”工程和防沙治沙的“科技專項一張網”。建議盡快設立“三北”工程監測評價體系專項經費,加強基礎數據、資源本底調查和工程效益的科學監測。支持加強防沙治沙科技基礎設施、平臺和創新高地建設,建立與國家重大生態工程相適應、全面完整的知識密集型現代防沙治沙科技體系。組建一批防沙奧迪零件治沙國家重點實驗室,構建防沙治沙研究實驗基地體系,完善荒漠野外科學觀測研究臺站平臺體系。集中國內優勢科研團隊力量,在三大標志性戰役主戰區建設防沙治沙科技創新高地,建成3—5個科技創新園和科技示范園,保障打好和打贏科技攻堅戰。通過“揭榜掛帥”等多種形式,吸引VW零件信息科學、地質學、中藥資源學、材料學、現代農業科學等參與開展交叉學科研究。加強對北方生態屏障不同地理單元和類型尤其是八大沙漠、四大沙地的變化特征的基礎研究。

建立“三北德系車零件”工程生態用地和生態用水預算制度

“三北”工程區在生態用地、生態用水方面仍然存在機制性問題。土地是生態建設的根本,改造退化土地、供給生態用地是生態建設的終極目標。“三北”地區生態用地是生態產品的基礎、生態服務的壓艙石,事關國家生態安全大局,建議盡快將生態用地納入實質性立法和國土分類管理,實施永久生態用地、基本生態用地、后備生態用地三級分類管理,實現永續利用。科學綠化調配生態用水要切實做到“一水四定”:要有長效機制,用地、汽車零件報價用水的配給不能只靠臨時管控和調控,不能“今年有、明年沒”,吃了上頓沒下頓;土地和水都要進入“預算賬戶”,科學謀劃“三北”工程區“用水用地監測/監管一張網”;針對不同地區所能提供的生態用水總量,建立植被生態需水量格局,科學配置林草資源,宜喬則喬、宜灌則灌、宜草則草、宜荒則荒;加強“三北”地區水源地生態環境保護,防范化解水源地草地退化、土地沙化風險,涵養水源。

高度重視、深入強化“三北”工程科學普及工作

加強對尊重自然、保護自然的理念的科普宣傳。當前,社會上對于防沙治沙、科學認識沙塵暴、植樹造林等話題,仍然存在一些認識上的誤汽車空氣芯區,在科學上和輿論上存在個別的誤讀、曲解,甚至誤導現象。未來要進一步加強相關領域的科普宣傳,鼓勵科普創作、培育科普人才、提升科普質量。積極引導、逐步提升公眾參與“三北”工程和防沙治沙的意識,全民參與、人人參與、鼓勵社會資本參與。以防沙治沙為例,科普工作者要解讀好“防治”的對象是什么;治沙治的究竟是沙漠,還是沙化、荒漠化等退化土地;防沙治沙實踐中,哪些技術手段是科學的、合理的,哪些技術手段受到了過去時代和技術的限制。

加強“綠色長城”建設國際合作,推動跨境全域治理

中國是《聯合國防治荒漠化公約》首批締約國,一直以來高質量、超額完成國際履約任務。各類防治荒漠化及土地退化的“中國技術”和“中國模式”可以為全球受荒漠化危害及土地退化影響的國家和地區,特別是“一帶一路”沿線國家,提供參考的樣板和效仿的模板。未來,要進一步對接非洲“綠色長城”,開展中蒙、中阿、中非荒漠化防治合作;加強跨境沙塵和沙源地治理,共同應對沙塵災害天氣,盡快開展中蒙跨境沙源地綜合治理。

(作者:盧琦、包英爽、曹曉明、卻曉娥、楊柳、崔桂鵬,中國林業科學研究院生態保護與修復研究所 中國林業科學研究院荒漠化研究所;肖春蕾,中國自然資源航空物探遙感中心;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言