中國網/中國發展門戶網訊

我國環渤海綠色發展新需求

生態草牧業發展與環渤海自然資源稟賦相契合。環渤海地區有著面積Bentley零件巨大的鹽堿地中低產田,傳統農業的開發面臨著產量低、技術模式缺乏、效益不高和水資源消耗過大等問題。針對獨特的資源稟賦和生態環境特征,亟待從水資源現狀的角度,突破現有鹽堿地利用存在的問題。以耐鹽牧草種植的綠色開發,可改良鹽堿,提高土壤生產力,構筑、發展環渤海中低產田生態草牧業,實現環渤海地區綠色發展新需求。

生態草牧業發展符合環渤海綠色產業發展需求。環渤海地區土壤鹽漬化現象嚴重,且缺乏適宜栽培農作物品種,土地生產力薄弱。因此,創新鹽堿地利用模式——有機融合種草(飼草料生產)—制草(草產品加工)—養畜(畜禽養殖),打造環渤海“濱海草帶”的生態草牧業發展模式,能夠有效解決當前的鹽堿地資源環境的瓶頸制約,進而提高水土資源利用率及農業產值,緩解區域綠色發展與傳統農業產業轉變的矛盾。

生態草牧業發展符合環渤海生態保護需求。生態草牧業的核心理念之一是“生態優先、綠色發展”,產業發展一定要生態和環境友好。濱海地區是陸海交錯區、咸淡水交互區,人文景觀獨特,在開發利用時,更要注意對資源環境的保護。針對該地區資源環境特點,通過生態學原理和高技術有效結合,采用生物技術、生態工程技術,走鹽堿地適應性開發、精致開發和現代產業汽車空氣芯開發的道路,系統解決農業高產、高效、安全與生態保護相結合的問題。

環渤海“濱海草帶”綠色發展目標及關鍵科學問題

“濱海草帶”理念的提出及其內涵

“濱海草帶”理念是中國科學院院士李振聲近 20 年來在濱海中重度鹽堿地改良利用過程中逐步形成的。其內涵是以生態保護為根本,以區域內水土資源合理配置為基礎,圍繞濱海牧草草帶綠色高效種植,以全產業鏈構建為導向,構建濱海現代化農牧業。其核心是依據離近臺北汽車零件海的距離遠近,以及土壤鹽堿含量與水鹽動態變化規律,培育優質適宜的牧草和生態草,創新節水改土工程技術,發展現代栽培與養殖技術體系,創新鹽堿地生態草牧業發展模式。

“濱海草帶”建設與綠色發展的目標

濱海脆弱帶生態保護與草牧業綠色發展協同的目標。圍繞“濱海草帶”開發的生態效益與濱海脆弱生態區面源污染承載力之間的平衡關系,探索濱海脆弱帶生態保護與牧草高效種植協同效應。在“濱海草帶”的建設開發中,兼顧包括沿海灘涂、濱海潮間帶、濱海重鹽漬土區等生態脆弱區的維護與恢復。

區域水土資源合理配置與牧草高效種植協同的目標。依據牧草適鹽性,結合耕地鹽漬化程度、改良治理成本等綜合要素,實現效益最大化。在環渤海地區,不僅面臨生態脆弱區保護的基礎需求,同時由于特殊的地域特征導致了基礎自然資源配置不均的制約。在水分供應的限制下,以牧草植物生理養分需求規律為基礎,通過外源碳源提升土壤質量,通過保水性肥料、微生物肥料等新型肥料實現養分高效利用。

傳統草牧業產業轉型升級與科技服務地方發展協同的目標。環渤海“濱海草帶”可為我國北方傳統草牧業產業從家庭散養向產賓士零件業化、規范化、現代化產業轉型升級進行區域示范。在農業供給側結構性改革、實施鄉村振興戰略的背景下,草牧業綠色發展已經成為我國農業發展的重要組成部分。

“濱海草帶”建設與綠色發展的關鍵科學問題

基于環渤海“濱海草帶”綠色建設與發展的需求,針對濱海脆弱帶綠色發展、資源配置和產業升級三大目標,圍繞以下 3 個關鍵科學問題開展針對性研究與科水箱水技攻關:

牧草種植-畜禽養殖系統主要面源污染物輸出量與濱海脆弱帶生態系統對外源輸入物質的承載及消納能力閾值的耦合;

區域適應性牧草與不同鹽漬化耕地資源地力提升的經濟效益匹配性,以及適應性牧草水肥需求規汽車零件律及其可控性調控途徑探索;

畜禽營養強化為導向的牧草種植結構優化與“草-糧-牛”“草-牧-園”等新模式能量物質流動的全鏈解析。

“濱海草帶”建設的創新模式

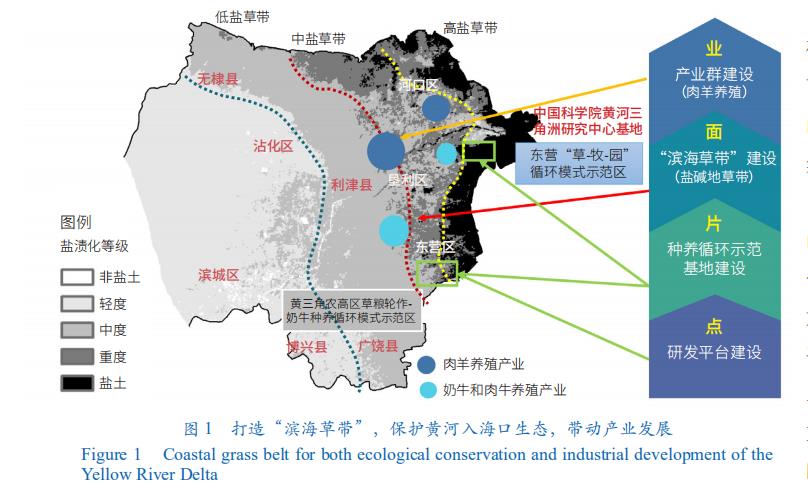

濱海地區自然資源要素配置不均,從近海到內陸可建設高鹽草帶—中鹽草帶—低鹽草帶。以黃河三角洲(簡稱“黃三角”)為例:通過優選耐鹽牧草和特色植物新品種(系),集成鹽堿地水肥鹽調控與種植配套技術、草糧輪作技術體系、草產品加工、養殖飼料配方、奶牛/肉羊健康養殖、廢棄物循環利用等技術,開展鹽堿地牧草種藍寶堅尼零件植結構優化和高產優質種養循環模式成套技術研究與示范,最終構建具有黃三角特色的“生態草牧業科技創新模式”(圖 1),從而實現經濟效益、生態效益和社會效益的統一,為黃三角區域乃至全國農區生態草牧業快速發展提供可借鑒、可復制推廣的綜合示范樣板。

鹽堿地中低產田草糧輪作-奶牛種養循環模式示范

針對黃三角地區土地鹽堿化程度高、傳統種植產量低而不穩、耐鹽牧草品種資源少、優質粗飼料資源短缺和畜禽糞污環境污染等突出問題,中國科學院武漢植物園牽頭集成本地野生牧草資源收集及評價、優質耐鹽品種篩選、草糧結構優化、中低產田改土培肥、牧草高產栽培、水肥高效利用、病蟲害綠色防控、機械化播種收割、牧草青貯加工、奶牛不同生長期營養需求模擬評價、奶牛高效養殖、廢棄物循環利用和農業面源污染阻控等關鍵技術,在中輕度鹽堿地進行規模化草糧輪作-奶牛種養循環示范基地建設及技術示范。

鹽堿地“草-牧-園”高產優質種養循環模式示范

針對農區種植結構單一、種養脫節、羊飼養粗放、飼草料供給不足等問題,在高含鹽量鹽堿地區域,中國科學院地理科學與資源研究所牽頭開展耐鹽牧草種植、草產品加工示范;利用信息化技術,獲取播種、施肥、灌溉、收獲、青貯、飼喂等各個環節的數據信息;引入優良肉羊品種,開展肉羊不同生長期營養需求與飼草料種植的模擬評價;獲取土壤質量與安全等信息,并進行肉羊高效養殖和廢棄物循環利用的技術集成;建設鹽堿地高產優質“草-牧-園”種養循環模式示范基地,開展種養循環模式和成套技術的示范。

黃三角草牧業研究基地建設和產業賓利零件模式研究

針對黃三角的土地資源、水資源和生態環境條件,依據資源高效、生態環境友好、經濟效益顯著的目標要求,中國科學院植物研究所牽頭在不同鹽分條件下建立牧草與特色種質資源的資源圃,并構建資源收集、評價、選育研究技術平臺;開展優選主要牧草資源的耐鹽、耗水、需肥指標評價試驗的平臺及室內育種加速器條件下的快速繁育平臺,利用林果行間閑置土地引入適宜間作的耐中重度鹽堿草種,形成Benz零件林草間作生產模式。根據黃三角資源稟賦、草畜結構狀況,進行“草-糧-牛”“草-牧-園”2 個種養模式的區域適應性評價;優化空間布局,構建黃三角全域的資源環境配套數據庫;提出黃三角生奧迪零件態草牧業種養循環的產業布局圖、產業發展方案和配套政策,推動黃三角“濱海草帶”建設。

“濱海草帶”建設的生態環保效益油氣分離器改良版

土壤改良作用

種植牧草后能有效改良土壤物理性狀和化學性質。不同牧草改良土壤的效果不同,豆科牧草的改良效果優于禾本科牧草。與黃泛平原風沙化土相比,牧草種植區土壤容重減小,土壤總孔隙度、毛管孔隙度與非毛管孔隙度增加。豆科牧草可以直接固氮,同時其根系殘體在土壤中積累可增加土壤有機質含量。土壤養分含量隨著牧草種植時間的增加逐漸增大,隨著土壤耕層的加深而不斷降低。耐鹽牧草配施土壤改良劑降低了堿性土壤 0—20 cm 汽車冷氣芯土層的堿化度、pH 值和代換性鈉離子(Na+) 含量;同時,也降低碳酸氫根離子(HCO3−)和碳酸根離子(CO32−)含量、鉀離子(K+)和鈉離子(Na+)含量。

水土保持功能

我國雨季多集中在每年 6—9 月牧草旺盛生長期,種植牧草能有效地減少水土流失。土壤容重和孔隙度是土壤的基本物理性狀,二者直接影響土壤蓄水和通氣性能,而土壤良好的物理性狀對提高土壤的抗蝕性與抗沖性具有重要意義。植被可明顯控制水土流失;但受植被生長發育狀況及降雨、地形等自然條件的影響,其水土保持效益有所不同。在雨量豐富時,牧草的保土能力為作物的 300—800 倍;草地可截水量為降水量的 60%—90%。在同等降雨條件下,種植牧草的徑流量比裸地減少了 95%。

其他生態服務功能

種草可調節土壤溫度和氣溫。一般夏天草地比裸地可降低氣溫 2℃—6℃,降低土壤溫度 12℃—22℃,冬季可提高氣溫 4℃—6℃。

草地可提高空氣濕度 10%—20%,減少土壤水分蒸發 60%—80%。

種草可凈化空氣,其可吸收空氣中的二氧化碳(CO2)和灰塵,分解空氣與土汽車材料壤中二氧化硫(SO2)、鹽酸(HCl)、一氧化碳(CO)、氟化氫(HF)保時捷零件等有毒物臺北汽車材料質。

牧草與作物輪作打破了蟲害和病害的發作周期和寄生關系,有助于雜草控制和減少農藥的使用 ,在實現作物害蟲的生態防治具有潛在應用價值。

“濱海草帶”建設的經濟產業效益

生產力的功能

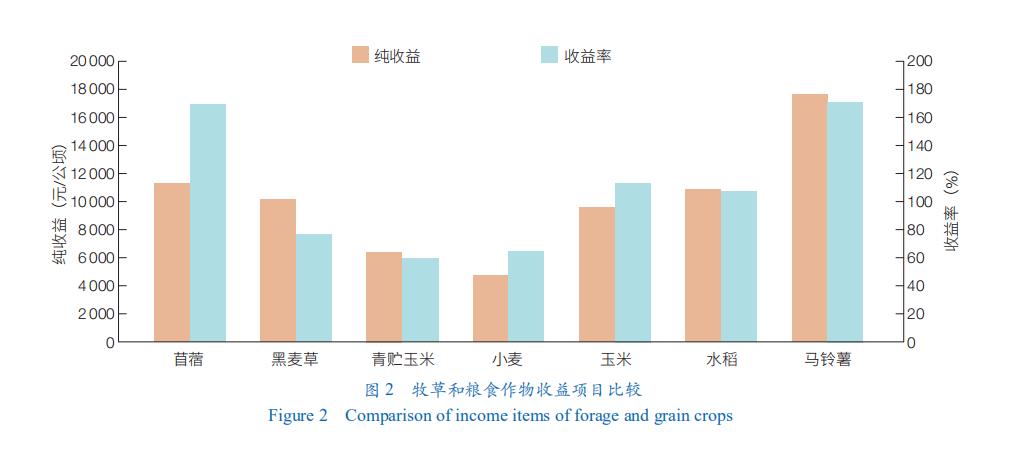

新時代我國斯柯達零件居民生活水平的提高和消費結構的轉變,刺激了畜牧業的迅速發展。飼料資源相對匱乏,優質青綠飼草不足已經成為制約我國畜牧業持續發展的重要因素。研究表明,牧草比糧食作物能更有效地利用光能、土地等自然資源。“秋冬季黑麥-春季青飼玉米-夏季青飼玉米”種植模式可以實現青綠飼草一年三收,比常規的小麥-玉米模式增產 10.3%,光能利用率提高 35.0%,水分利用效率提高 16.7%。另外,牧草飼料作物對土地的要求不高;在不宜種糧的地區種植牧草,在獲得一定飼料產量的同時,還可以改良土壤,防止水土流失,具有巨大的社會經濟效益和生態效益。

牧草營養全面,轉化汽車機油芯率高。相同的生長季節,牧草可以獲得比農作物和傳統飼料更高的營養產量和蛋白質含量。例如:紫花苜蓿的產奶凈能和粗蛋白含量是大豆(含秸稈)的 2.5Porsche零件 倍和 2.12 倍,賴氨酸含量是玉米的 4—5 倍;傳統飼料中一般禾本科干草的蛋白質含量為 13%—15%,而豆科牧草達 18%—24%,且牧草中蛋白質更容易被家畜消化吸收。犢牛投喂試驗表明,紫花苜蓿蛋白質的利用率是 54.7%,而大豆的蛋白質利用率只有 20.3%。

草產業的發展

農區種草是改進農業系統、保證糧食安全的重大步驟。國外發達國家構建了合理的“糧-經-飼”三元農業產業結構,飼草種植占種植業的 1/3,牛羊等反芻家畜在畜牧業中的比例最高能達 80% 以上,而我國僅為 25% 左右。發展農區草業將醞釀一次對耕地農業的革命;其不僅為改進農業系統提供源動力,而且可發掘農區草地資源,解放巨大食物資源潛力汽車零件報價,實現人-畜分糧,保證糧食安全。

隨著我國社會經濟水平的不斷提高,人民對肉蛋奶的需求正不斷增加,而將牧草產業耦合到畜牧業將在很大程度上能破解這一難題。以黃三角為例,該地區家畜以牛、羊等草食汽車零件進口商性動物為主,在其北部沿海地區,適宜發展苜蓿、高丹草、多年生黑麥草等耐鹽堿的牧草作物;而土壤質量較好的南部平原,適宜發展飼料玉米和飼草加工業。

此外,發展牧草產業需要提高科技投VW零件入。目前我國單位面積草原的產值Skoda零件僅相當于美國的 1/20,澳大利亞的 1/10,荷蘭德系車零件的 1/50;草牧業科技貢獻率不足 30%,而發達國家已達到 70% 以上。盡管近年來我國牧草產量要高于美國,但是牧草生產效率波動較大,優質牧草生產量及商品化程度仍然較低。以我國苜蓿生產為例,種子費、人工費、肥料費、水電費和其他費用分別為 670.05、1 117.95、2 059.2、563.7 和 4 156.95 元/公頃,均高于美國苜蓿生產相應的成本;同時,我國苜蓿生產機械化程度相對較低,苜蓿生產機械費在我國為 2 384.55 元/公頃,而美國為 4 212.78 元/公頃。

建設環渤海“濱海草帶”,促進濱海生態綠色發展的思考

加強技術創新平臺與能力建設

環渤海“濱海草帶”建設需要聚集各類科技創新資源。聚集和發揮好Audi零件國內優勢科研機構相關領域的優秀團隊落地扎根研究區,同時中國科學院也與地方政府、大學、科研院所及企業聯合,形成一個服務環渤海、東部沿海地區的現代農業發展和美麗鄉村建設的科技創新服務平臺。

環渤海汽車材料報價“濱海草帶”建設與草牧業綠色發展是一個系統工程,其中人才至關重要,在建設過程中需要完善人才結構,實現四個“并重”。管理型人才與研發類人才并重,技術研發人才與工程類人才并重,試驗示范類人才與產業經營人才并重,人才使用與培養并重,從而為環渤海“濱海草帶”及草牧業可持續發展提供人才儲備。

環渤海“濱海草帶”建設需要集聚各類資金,提升項目示范推廣范圍和效果。積極承接國家重點研發計劃、各省重點研發計劃及中國科學院戰略性先導科技專項等項目資金,爭取各級各部門農業專項資金和有關園區、平臺、人才等方面的資金支持。牽引地方政府加大各主要示范區所在縣區的投入。吸引社會資本。發揮各類企業和基金的作用,吸引社會資本參與環渤海“濱海草帶”建設發展。

堅持走生汽車零件貿易商態優先與高質量發展的道路

在環渤海地區中低產田和未利用鹽堿地資源的開發利用中,要堅持生態保護優先,強化生態環境保護的意識。對建設區可利用土地生態環境現狀進行評估,確定生態系統脆弱性原因及等級,對不同等級BMW零件的生態環境提出不同開發模式與生態補償目標。制定生態系統生產總值(GEP)核算體系,建立適應環渤海“濱海草帶”建設的 GEP 測算方法及指標體系,測算草牧業發展帶來的 GEP,綜合評估“濱海草帶”建設的可持續性。

環渤海“濱海草帶”建設要走高質量水箱精發展的路子,形成綠色高效濱海草牧業發展模式。引入或培養較好的適生飼草品種和草食動物資源,但是要防止生物入侵;發展濱海草牧業種質資源庫和現代種業產業,構建“濱海草帶”種業—種植—養殖—加工—市場一體化產業體系;開發高附加值高品質綠色產品;充分利用信息技術創新新業態模式,支撐環渤海地區現代農業快速發展與鄉村振興。

依據環渤海地區的自然稟賦及中低產田和鹽堿地的分布規律,堅持生態優先的原則,做好總體規劃和分區。通過空間布局優化,選擇優勢隊伍,在代表類型區建立試驗示范基地,確保分類分步實施;多點布局,形成基地保障網絡,篩選空間差異化的技術模式開展集成與示范推廣;由點到面,快速構建環渤海“濱海草帶”與特色草牧業發展模式。

推進現代智慧農牧業模式的發展

大數據和智慧農牧業是未來農牧業發展的必然趨勢。現代智慧農牧業模式是傳統農牧業特別是環渤海“濱海草帶”發展的加速器,采用數字化服務現代農牧業發展的全過程,實現環渤海濱海草牧業節本增效和高質量發展。然而,目前環渤海濱海鹽堿地數據獲取、管理與鹽堿地智慧農牧業應用系統開發與應用嚴重不足;在數字經濟發展的洪流中,數字紅利在鹽堿地農牧業發展中缺失嚴重。

因此,要將大數據和智慧農牧業技術深度融入環渤海“濱海草帶”建設中,促進鹽堿地草牧業高質量發展。亟待在 3 個方面開展扎實有效的工作:建設環渤海“濱海草帶”數據庫,包括鹽堿地本底數據(土福斯零件壤、水、氣象等)、農牧業資源數據(特色鹽堿地農牧業生物資源信息等)、科研活動數據(田間定位試驗觀測、室內測試分析等)、生產過程管理數據(牧草與畜禽等全生育期監測等)、裝備與設施管理數據(設備和實施工況監控、遠程診斷、服務調度等)、產品與食品安全管理數據(產地環境、儲藏加工、物流信息等)等。開發環渤海“濱海草帶”智慧農牧業應用系統,服務鹽堿地精準分區和示范區分類建設、牧草精準種植、畜禽精準管理、草牧業系統診斷與智能化決策。在基礎較好的區域,打造環渤海“濱海草帶”智慧農牧業模式,建立集中展示性好、應用性強、可復制可推廣的智慧農牧業示范區。

(作者:侯瑞星、歐陽竹、劉振、來劍斌、孫志剛、李永華、李靜,中國科學院地理科學與資源研究所; 李宏偉、李振聲,中國科學院遺傳與發育生物研究所。《中國科學院院刊》供稿)。

發佈留言