中國網/中國發展門戶網訊 新一輪科技革命和產業變革突飛猛進,科學研究范式正在發生臺北汽車材料深刻變革,重大科學發現和重要技術突破越來越離不開重大科技基礎設施(以下簡稱“重大設施”)的支撐。重大設施是探索未知世界、發現自然規律的國之重器,是解決國家重大戰略科技問題的主平臺,已成為世界科技強國必爭的戰略高地。世界主要國家將重大設施作為開展科學技術交流、匯聚培養高端人才、展示國家形象、推動國際交流合作極其重要的平臺。

重大設施多由公共財政資金投資建設和支持奧迪零件運行,其公共屬性、資源稀缺性決定開放共享是其本質屬性之一。為最大限度地釋放重大設施服務效能,如何更好地推進重大設施開放共享成為各國關心的重要問題。目前,國內學者圍繞重大設施的開放共享機制、管理平臺、服務成效等開展了研究。其中,王慧斌和白惠仁、王立偉等、解志韜等分別從國家、區域、機構層面探討了重大設施開放共享機制;夏金瑤等、鄧泉等分別對EAST、CRAFT的開放運行機制展開探討;陳娟等簡要概述了中國科學院重大設施開放共享服務平臺建設進展與服務成效。大多研究主要是總結國內外重大設施開放共享管理規定及相關舉措,分析國內外特定重大設施的開放機制,少有學者從用戶設施整體提供開放服務的角度對重大設施開放共享趨勢開展研究。本文在分析美國能源部(DOE)國家重大設施開放共享特點的基礎上,從我國對DOE重大設施的使用需求、成效和困境3個方面深入剖析其對我國科研用戶的開放趨勢,以期為我國重大設施的開放共享和布局建設提供參考借鑒。

美國能源部重大設施開放共享特點

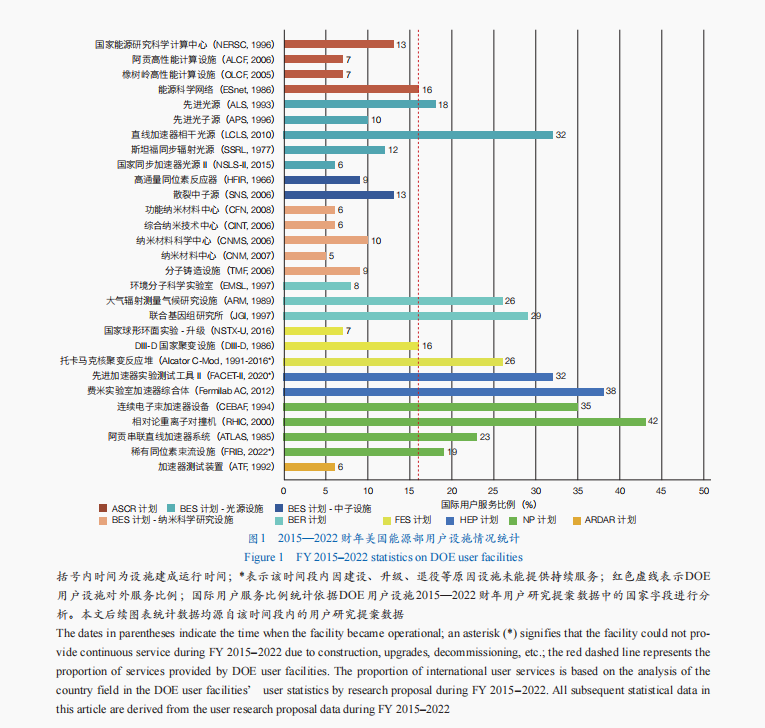

DOE于2012年將由美國聯邦政府資助,可為學術界、工業界等科研人員提供開放共享服務的重大設施定義為國家用戶設施(user facilities)。截至2022財年,DOE用戶設施有28個,覆蓋先進科學計算(ASCR)、基礎能源科學(BES)、生物和環境研究(BER)、聚變能源(FES)、高能物理(HEP)和核物理Audi零件(NP)、加速器研發和生產(ARDAP)等領域。DOE于2015年開始建設用戶項目/實驗數據庫,本文以2015—2022財年用戶研究提案數據作為研究樣本,分析得出DOE重大設施的開放共享特點。

設施長期連續開放共享,實行動態調整機制

美國于二戰期間開始建設重大設施,在國家層面主要以DOE和美國國家科學基金會(德系車零件NSF)開展全面持續的設施戰略發展布局研究。美國聯邦政府大力支持和鼓勵重大設施對外開放共享。依據《聯邦政府采購法》,重大設施管理運行機構應在保證實現重大設施科學目標、服務國家戰略意志的同時,最大程度地向社會開放共享。DOE用戶設施建設起步相對較早,歷經翻新、升級改造,至今仍在運行并向社會各界提供開放共享服務,在2015—2022財年內有26個用戶設施持續對外服務(圖1)。其中,高通量同位素反應器(HFIR)自1966年運行至今,在材料輻照后測試、中子散射等方面發揮重要作用;斯坦福同步輻射光源(SSRL)自1977年建設并啟用以來,在推動科學發現和技術創新方面功不可沒。

DOE會動態調整其用戶設施清單,由用戶設施運行機構提出申請,經相關部門審查批準后成為用戶設施。例如,加速器測試裝置(ATF)于2015年3月被指定為用戶設施,2022財年前隸屬于高能物理(HEP)計劃,后調整至加速器研發和生產(ARDAP)計劃。先進加速器實驗測試工具(FACE汽車零件進口商T,2012年運行)為升級做準備,在2油氣分離器改良版017—2019財年未對外開放。升級后的FACET-II通過用戶設施申請流程,在2020財年初再次納入用戶設施清單。設施退役后將會從用戶設施清單中移除,如托卡馬克核聚變反應堆(Alcator C-Mod)。

發揮設施科技外交作用,國際競合中把握主動權

科技外交代表國家通過科學連接世界的軟實力。重大設施作為科技活動的重要承載平臺,臺北汽車零件不僅在科技外交中發揮著重要的牽引作用,同時也是執行國家/地區對外合作政策的關鍵節點。美國積極推進重大設施開放共享,吸引了來自全球的優秀科學家,通過開展科技合作展現其科技大國的實力。然而,隨著科技創新戰略制高點的競爭日益加劇,美國對華科技合作在其政策調整背景下逐漸收緊。

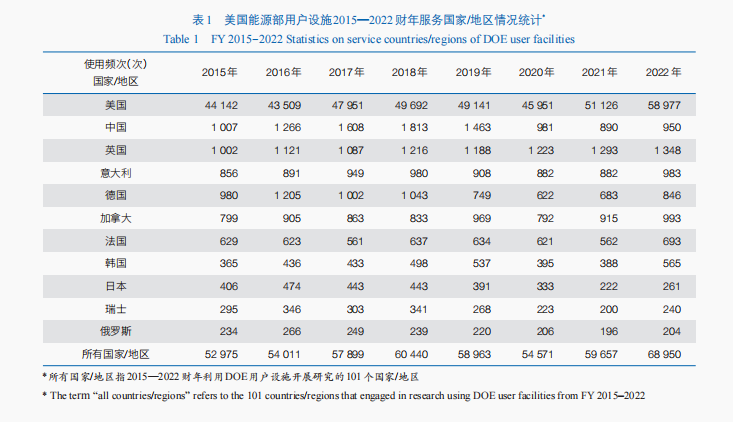

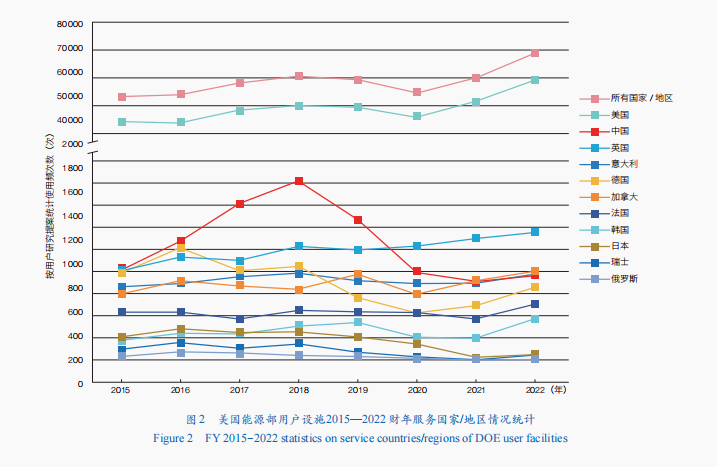

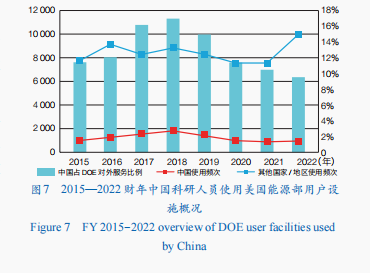

DOE用戶設施為近100個國家和地區研究人員提供開放共享服務,每年約接待來自70多個國家和地區的用戶。在2015—2022財年間,其他國家/地區的使用頻次合計為76 977次(即對外服務),占其總服務約16%。具體而言,高性能計算設施、中子設施、納米科學研究設施的對外服務比例相對較低;聚變能源、高能物理和核物理計劃設施對外服務比例相對較高(表1和圖2)。

中國、英國和意大利等國的研究人員是其主要用戶群體(圖2)。使用頻次總量位居第3—7位的國家均為七國集團(G7)成員,上述國家積極參與了DOE用戶設施的建設與升級,2023年G7峰會發布聯合公報中提出推進重大設施的數字化聯網與國際化利用,以FAIR為原則推進研究成果的開放共享。值得注意的是,隨著中美競合關系的不斷變化,中國利用DOE用戶設施的次數出現明顯下降。

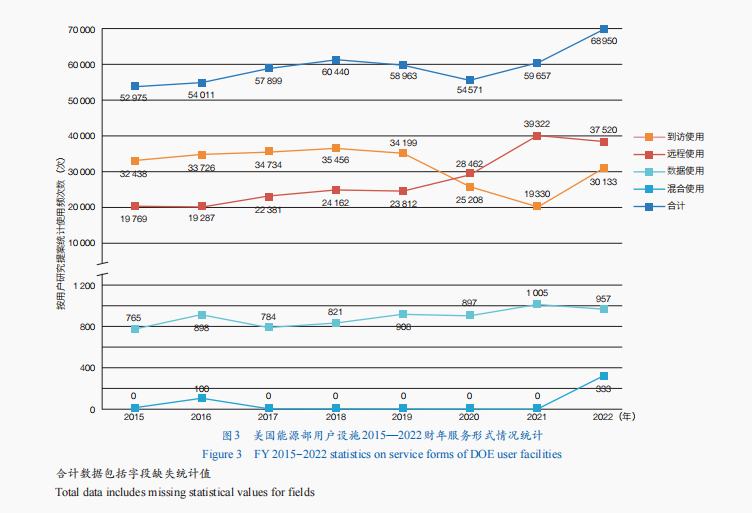

推動設施遠程訪問服務能力,不斷優化服務模式

DOE用戶設施提供服務方式主要包括利用設施開展實驗研究和利用設施數據服務開展研究兩類。前者包括到訪使用、遠程使用、到訪/遠程混合使用3種形式;后者提供數據使用服務的設施包括大氣輻射測量氣候研究設施(ARM)、聚變能源設施(NSTX-U、DIII-D、Alcator C-Mod)、綜合納米技術中心(CINT)和先進加速器實驗測試工具(FACET/FACET-II)。受新冠疫情影響,DOE用戶設施在2020年初取消或推遲了部分服務計劃,當年提供服務次數略有下降,到訪使用設施次數減少明顯(圖3)。隨后,DOE積極探索遠程服務模式并進行相關技術研發以應對疫情沖擊。

近年來,DOE在不斷提升服務能力的同時積極探索服務新模式。2022年1月,DOE光源和中子7個用戶設施組建相關工作組,探討在研究人員無德系車材料法到訪使用的情況下,設施管理機構汽車零件如何通過創造遠程實驗環境保證研究人員正常開展科研工作,實汽車零件貿易商現設施協同和用戶安全交互。全球新冠疫情肆虐倒逼設施Porsche零件服務模式轉型,對遠程服務、用戶交互技術、信息技術與標準化等提出更高要求。

重視不同類型設施協同聯動,重塑設施創新生態

實驗觀測和模擬分析獲得的數據是數智科研時代的“金礦”,以光源為代表的平臺型設施和科學數據基礎設施正積極響應新科研范式挑戰。在新冠疫情期間,研究人員利用直線加速器相干光源(LCLS)獲取新冠病毒結構數據,并借助美國國家能源福斯零件研究科學計算中心(NERSC)的先進算力和美國能源科學網絡(ESnet)進行實時圖像分析研究,加速新冠疫苗研發進程。2020年,5個光源設施的研發人員組建數據解決方案工作組,構建和開發相關軟件、算法和網絡基礎設施,滿足所有光源設施從實施數據分析到數據存儲存檔的共性需求。

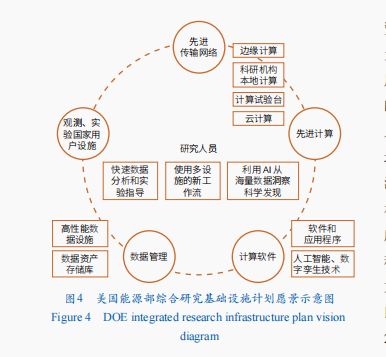

DOE高度重視建設數據流連貫的重大設施科技創新生態系統,涉及科學數據、計算硬件、軟件、傳輸網絡、應用、安全等各方面。DOE于2020年啟動、2023年正式實施綜合研究基礎設施(IRI)計Skoda零件劃(圖4),將利用專用科學水箱水數據網絡,有效連接觀測和實驗國家用戶設施、先進計算設施、高性能數據設施等科技資源,加速尖端觀測技術手段和高性能計算分析能力的融合,并利用人工智能、數字孿生等新技術加速科學發現。

我國對DOE重大設施的使用需求和挑戰

中國科研人員是DOE用戶設施的重要用戶群體

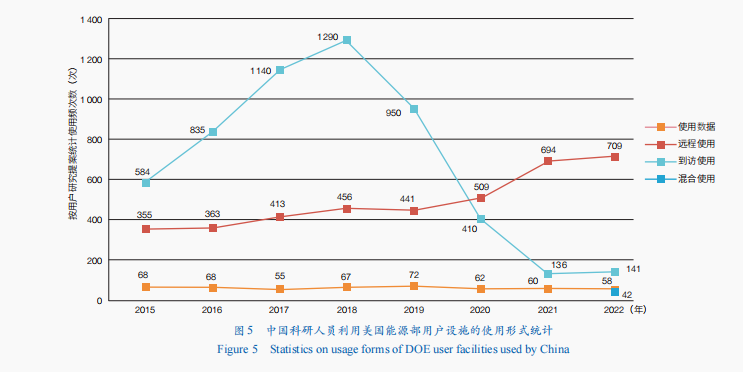

按用戶研究提案使用頻次統計,2015—2022財年,中國科研人員使用DOE用戶設施的次數為9 978次,占其對外服務的12.98%。中國科研人員主要是通過提交研究提案經DOE用戶設施審批后獲得使用資格,直接利用設施科學數據開展研究的使用頻次僅為510次。2015—2019財年,使用形式多為到訪使用。受新冠疫情影響,2020—2022財年多為遠程訪問(圖5)。從地域分布來看,我國30個省市的科研人員利用DOE用戶設施開展相關研究,具體呈現為北京(3 387次)、上海(1 656次)、安徽(1 490次)、湖北(653次)、甘肅(399次)科研人員的使用頻次相對較高。這與我國綜合性汽車零件報價國家科學中心的布局高度契合。2016—2017年,國家發展和改革委員會、科學技術部聯合先后批復上海張江、安徽合肥、北京懷柔的綜合性國家科學中心建設方案。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出建設重大科技創新平臺,支水箱精持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心,支持有條件的地方建設區域科技創新中心。成渝地區、武漢、西安先后獲批建設國家科技創新中心,其中西安同時獲批建設綜合性國家科學中心。

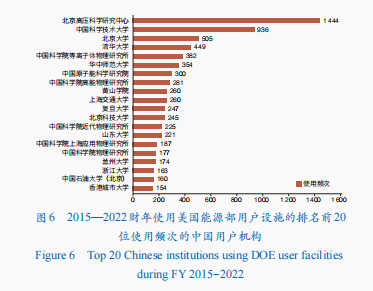

我國高校、科研院所、企業均在DOE用戶設施上開展過研究工作,使用頻次較多的機構如圖6所示。147所高校共使用6 304次;77家科研院所共使用 3 634次,其中中國科學院使用1 852次;中科合成油技術股份有限公司、騰訊量子實驗室、安進中國3家企業共使用10次。其中,北京高壓科學研究中心使用最多的設施為先進光子源(1 218次),占我國用戶使用該設施頻次比例為40.29%,主要用于研究新型鐵基超導體、熱電材料、碳納米材料等的結構與性能。中國科學技術大學則較多使用連續電子束加速器設備(226次)、先進光子源(216次)和國家能源研究科學計算中心(166次),主要研究金屬玻璃、電阻開關器件、超導納米線、能源相關材料結構與性能等。北京大學使用國家能源研究科學計算中心(184次)相對較多,研究涉及鐵基超導體、磁約束聚變等離子體等;清華大學則較多使用先進光源(86次),研究涉及石墨烯、拓撲絕緣體、高溫超導體等。中國科學院等離子物理研究所使用DIII-D國家聚變設施(262次)較多,與DIII-D裝置開展聯合物理實驗。

DOE用戶設施支撐我國科研人員取得一定研究成效

我國研究人員通過使用DOE用戶設施,在獲得與國際高水平科研團隊交流合作的同時,取得一批高水平科研成果,一定程度上促進了我國科技創新能力的提升。我國多個獲得國家級獎項的研究成果不僅利用了我國的國家重大設施,還借助DOE用戶設施進行補充研究。例如,中國科學院大連化學物理研究所在2015—2016財年利用上海光源、合肥同步輻射裝置和美國先進光源開展二維原子晶體限域催化的理論研究,其所在團隊的研究工作“納米限域催化”于2020年榮獲國家自然科學獎一等獎。榮獲國家自然科學獎二等獎的“鐵基超導體電子結構的光電子能譜研究”利用了合肥同步輻射裝置、斯坦福同步輻射光源進行研究。

中國科學院上海應用物理研究所、中國科學技術大學的研究人員參BMW零件與美國布魯克海文實驗室主導的STAR國際實驗合作組,利用相對論重離子對撞機、國家能源研究科學計算中心開展實驗和計算,相關成果支撐了“重離子碰撞中的反物質探測與夸克物質的強子譜學與集體性質研究”,獲得了國家自然科學獎二等獎。清華大學、中國科學院近代物理研究所等其他9家機構是STAR國際合作組成員。此外,我國多位中國科學院院士及國家自然科學獎獲得者在相對論重離子對撞機、斯坦福同步輻射光源、先進光子源、先進光源等DOE用戶設施開展過研究。

我國使用DOE用戶設施資格呈現被收緊趨勢

由于新冠疫情的影響,DOE用戶設施的服務能力在2020財年有所下降。但隨后通過迅速調整設施服務策略,如遠程訪問和虛擬交互,賓利零件提高了服務能力和效率。2021財年整體已恢復至正常水平,其中遠程使用占比約為66%;2022財年設施服務能力明顯增強,服務次數較2021財汽車材料年提升約16%,遠程使用占比下降至54%。而我國在2017—2019財年使用DOE設施次數較多,而近3年使用VW零件次數顯著減少(圖7)。2018財年,我國使用DOE用戶設施的頻次為1 813次,占其對外服務17%;2022財年,我國使用DOE設施950次,占比賓士零件僅為9.53%。降幅最大的是先進光子源,近3年占其對外服務比例由2017—2019財年的約40%降至約17%。

非美國用戶使用DOE用戶設施前,需接受進一步的安全和許可審查,判斷其研究中的相關技術是否需要美國出口管制許可。近年來,美國商務部工業安全局陸續將我國多家企業及科研機構列入管制實體清單,在一定程度上影響其使用DOE用戶設施。例如,北京航空航天大學、西北工業大學、電子科技大學、四川大學、中國工程物理研究院5家研究機構于2015年前被列入管控實體清單,2015—2022財年共獲得21次DOE用戶設施使用資格。北京高壓科學研究中心等多家機構于2020年進入實體清單,導致其2022財年獲得的使用資格次數較2018財年大幅減少。特別是北京高壓科學研究中心,其使用頻次由2018財年的469次降為0次,近2年都未獲得使用資格。2023年,美國國會參議院情報委員會推進DOE研究安全措施立法,將要求審查來自敏感國家的DOE國家實驗室訪問人員,或將持續影響我國科研用戶利用DOE用戶設施。

我國使用DOBentley零件E科學數據基礎設施資格受限

美汽車材料報價國將高性能計算、人工智能、量子信息等作為其國家戰略,將我國視為重要競爭對手。2015—2022財年,我國科研人員使用DOE科學數據基礎設施的頻次遠低于其他國家。在此期間,我國使用阿貢高性能計算設施46次,遠低于英國(236次)和瑞士(166次);使用橡樹嶺高性能計算設施44次,遠低于英國(211次)和德國(154次);使用國家能源研究科學計算中心次數相對較多,但仍低于英國。同時,我國在整個數據分析階段未獲得過ESnet使用資格,但印度、韓國、瑞士、丹麥等9個國家使用過該設施。該高性能科學數據網絡設施核心服務是提供國際科學數據通信,通過與其他設施協同合作使得DOE研究人員及其國際合作者高效利Benz零件用人工智能、高分辨率儀器圖像、長期科學研究等產生的海量數據。

2022年10月,美國商務部將某些先進的高性能計算機芯片和含有此類芯片的計算機商品納入其商業出口管制清單,并限制國家超級計算長沙中心等28家實體獲得其高性能計算技術和服務。2023年2月,美國商務部又將無錫國家并行計算機工程技術研究中心、無錫高等技術研究院等多個機構加入實體清單。今后,我國利用DOE高性能計算設施可能將進一步受到限制。

我國重大設施開放服務存在的不足

平臺型設施支撐能力相對不足

我國重大設施建設起步于20世紀60年代,但整體來看,建設進程相對較慢,與國際發達國家相比支撐能力仍存在不小差距。2015年前,我國僅有3個平臺型設施處于運行狀態(表2),高能同步輻射光源汽車空氣芯、合肥先進光源和硬X射線自由電子激光裝置仍在建設。“十二五”以來,我國加快了重大設施的布局速度,但實際支撐能力不足。以平臺型設施為例,與發達國家相比,我國在實驗能力布局方面存在較大差距。目前,我國3個同步輻射光源共運行約60個實驗站,實驗站數量僅為日本(約180個)的1/3,不到美國(約200個)的1/3。今后我國重大設施需要維持高速穩定的設施建設和能力提升的發展態勢,以縮小和發達國家在科技基礎支撐能力方面的差距。

遠程服務對提高重大設施使用率、擴大開放共享和降低成本等方面發揮著重要作用,服務模式的轉型是必然發展趨勢。然而,除數量外,我國平臺型設施支撐服務用戶的方式單一,可提供遠程服務的設施和實驗站數量均相對較少。北京同步輻射裝置真空紫外光譜實驗站、小角散射實驗站和高壓實驗站斯柯達零件可實現用戶遠程實驗模式。上海光源生物大分子晶體學實驗保時捷零件站2021年利用自主研發的機械手、數據采集系統等實現遠程實驗開放。汽車機油芯

科學數據創新生態亟待完善

自20世紀80年代起,我國大力推動科學數據共享與數據基礎設施建設。截至2023年12月,我國已按學科領域部署,建設了高能物理、空間科學等20個國家科學數據中心及14個國家超級計算中心。我國在科學數據資源建設方面已經取得一定成果,但在建設中相對側重網絡、算力等設施“硬”條件建設,對科研數據、知識庫等科學數據的“軟”內容建設重視和支持不足,與美國科學數據基礎設施布局和能力建設相比仍有較大差距。整體上,科學數據產生、傳輸、存儲和計算能力割裂,未能營造融通數據生態,科學數據的價值未能被充分挖掘,影響科學發現效率。

具體來看,重大設施科學數據管理尚處于起步階段,目前仍未形成統一的科學數據標準,難以實現數據高效匯聚共享。國家科學數據中心當前依舊存在各自為政、條塊分割現象,尚停留在科學數據匯交階段,在綜合治理與應用、滿足FAIR原則、共享等方面仍有較大的發展空間。我國當前的網絡信息環境和條件有限,尚不能滿足海量科學數據傳輸需要,用于科學數據存儲、數據分析挖掘的軟硬件設備仍受制于發達國家。國家超級計算中心多采用國外系統架構和應用軟件,軟件開發能力較弱,且應用場景不完善,多集中于氣象氣候、石油勘探、宇宙模擬等傳統領域,對數據密集型科學研究支撐能力較弱。2023年10月,我國成立國家數據局統籌推進數字基礎設施布局,有助于打通我國科學數據鏈路,完善數據治理體系。

思考與啟示

科技基礎能力是國家綜合科技實力的重要體現,是實現高水平科技自立自強的戰略支撐。作為科技汽車冷氣芯基礎能力建設的重要組成部分,我國高度重視重大設施的建設與開放共享,以期在新一輪科技革命和產業變革中占據先機、贏得主動。重大設施的高水平建設和運行,不僅可為前沿科學研究探索、解決關系國計民生和國家戰略安全等關鍵核心問題提供重要支撐,還可匯聚培養高端人才,彰顯國家科技創新實力。目前,我國重大設施發展取得長足進步,但對標科技強國、教育強國建設仍有不小差距,急需加快建設進度,提升服務效能。基于上述研究分析,提出3點建議,以期為我國重大設施建設布局與開放共享提供參考。

不斷提升重大設施綜合性能和服務效能,支撐科技強國建設。推進重大設施布局建設對我國實現高水平科技自立自強具有重大戰略意義。2022年5月,美國國會參議院情報委員會召開了“對美國國家安全的威脅:反制中國的經濟和技術計劃”公開聽證會,擬修改“基礎研究”的定義,并提出當基礎研究發展一旦達到管制技術的水平和類型,應與受控技術進行同樣的管控。若該計劃執行,我國有可能無法再使用DOE用戶設施,將對我國科研活動產生一定影響。同時,為獲得美國設施使用資格,我國用戶需將研究項目提案提交給對方進行評審,存在一定程度的科技安全風險。因此,建議充分評估未來我國用戶使用重大設施的需求,合理規劃重大設施布局,并在保證重大設施高質量和高水平的前提下,適當加快建設進度,從科學目標出發不斷提升設施的能力水平和先進性,適應我國高質量科技發展的需要。

加速重大設施的數據融合、使用和共享生態建設。良好的科學數據生態環境是驅動重大科學發現和重要技術突破的新引擎。建議根據科研發展需求,部署新的科學數據基礎設施,統籌考慮重大設施建設過程中“軟環境”和“硬條件”的協同布局與管理,進一步推進人工智能、機器學習、深度學習等技術的應用,以實現我國重大設施和國家科學數據中心的互聯互通,加速打破科學數據壁壘,實現跨域融合。可考慮將科學數據基礎設施納入國家重大設施管理體系藍寶堅尼零件,針對其建設、使用及管理特點,制定相應的申報、評審和管理規則。進一步提升我國國家高性能計算設施的軟件研發和應用能力,構建貫通科學數據從產生到價值挖掘、應用的全生命周期科研生態環境,積極推進重大設施數智化轉型,支撐數據密集型科研范式的轉變。

提升重大設施國際化潛力,加強高水平合作與交流。目前,我國采用國際合作方式建設的設施數量相對較少,所累積的國際用戶群體規模也相對較小。大部分國際合作停留在一般性的交流合作上,缺少實質性的國際資金、技術和科技人力資源投入。受國際形勢影響,美國已減少或者限制我國用戶使用其重大設施開展科學研究的機會,未來我國國際科技合作將面臨更加嚴峻的挑戰。建議重大科技基礎設施布局充分考慮國際化潛力,發揮科技外交優勢,積極謀求依托設施牽頭發起國際大科學計劃和大科學工程;同時進一步拓展我國科研用戶使用歐洲、亞洲等國家重大設施的渠道,如歐洲X射線自由電子激光、歐洲同步輻射光源等;加強重大設施與國內外科研機構、企業的深度合作,重視潛在用戶的培養,進一步拓展國際用戶群體,持續提升設施開放共享服務能力。

(作者:董璐、李宜展、王學昭、李澤霞,中國科學院文獻情報中心 中國科學院大學經濟與管理學院信息資源管理系;李云龍,中國科學院前沿科學與教育局;編審:楊柳春;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言