中國網/中國發展門戶網訊 隨著對氣候變化風險認識的不斷加深,幾乎所有國家都承諾將全球平均氣溫控制在比工業化前高 2℃ 以下,并力爭不超過 1.5℃。然而,全球平均氣溫在 20 世紀就已經上升了約 1℃,單單減少碳排放或許并不足以緩解全球氣候變暖趨勢。因此,科學家提出要開發和實施二氧化碳(CO₂)“負排放”策略,即人為的主動清除CO₂,碳封存是 CO₂“負排放”策略中的關鍵手段。

國際能源署(IEA)將自然界中的碳庫分為海洋庫、陸地庫和大氣庫奧迪零件,指出大氣碳庫中存在大量的CO₂導致了氣候變化。事實上,海洋是地球上最大的活躍碳庫,藍寶堅尼零件其理論碳儲量比陸地和大氣碳庫高出數倍,因此利用海洋封存CO₂是改變氣候變化的有效方式。本文通過梳理前人研究,定義了海洋碳封存的技術應用空間范圍,并從專利分析的角度,總結了海洋碳封存相關的技術方法,分析了當前海洋碳封存的技術發展趨勢及國內外先進技術經驗,希望能為我國加快實現碳中和目標提供管窺之見。

海洋碳封存技術概況

海水儲碳的自然過程。海洋在全球碳循環和氣候變化中的作用不容小覷,作為全球最大、最活躍的碳庫,其理論儲碳量約為 38 400 Gt C,約為大氣碳庫的 50 倍、土壤碳庫的 15 倍。通過海—氣交換的自然過程,海洋每年可凈吸收約 2.3 Gt C;而沿海生態系統中的植被(如紅樹林、鹽沼等)通過光合作用每年約可吸收 0.23 Gt C。海水儲碳的自然過程主要可分為 4 種BMW零件機制:①生物泵(BP),主要利用海水中的浮游植物通過光合作用吸收溶解表層海水中的 CO₂;②微型生物泵(MCP),利用海洋微型生物細胞、細菌和病毒等對碳的捕食和代謝過程,將活性溶解有機碳轉化為惰性有機碳,最終影響海洋碳循環;③碳酸鹽泵(CP),將海水中溶解的 CO₂ 與鈣離子反應生成碳酸鈣后沉入海底;④溶解度泵(SP),通過海洋環流和翻轉等水體運動,將高緯度地區海水在低溫、高鹽度條件下吸收的 CO₂ 從表層輸送至深海。人類活動排放的CO₂進入海洋后,可在深海水體中停留成百上千年,在海底沉積物中的貯存時間甚至可長達上百萬年。

海洋碳匯空間。海洋碳封存技術應用前景廣闊,可分為濱海“藍碳”、海洋固碳和儲碳、海底地層碳封存 3 種碳匯空間。根據這 3 種不同空間的特征及其儲碳機理,可通過技術手段人為干預海洋碳封存效率。①濱海“藍碳”。指以紅樹林、鹽沼、海草床等為代表的濱海濕地生態系統通過光合系統作用吸收并固存的碳,主要儲存于植物的根、莖、葉,以及沿海沉積物中。②海洋固碳和儲碳。技術手段多樣化,主要以 BP、MCP、CP 和 SP 這 4 種海洋碳泵機制為原理,包括結合海水養殖的海洋生物増匯固碳臺北汽車零件技術、向海水施放營養素來增強海洋對大氣CO₂ 的吸收效率的海洋肥化技術、大規模工業點源捕集CO₂ 后將其直接注入深海低洼地形處形成“二氧化碳湖”的技術等。③海底地層碳封存。包括將CO₂ 注入海底汽車機油芯玄武巖或橄欖巖孔隙后形成穩定碳酸鹽的碳礦化技術、結合油氣開采將超臨界CO₂ 注入油氣儲層或深部咸水層的海洋地質封存技術等;此外,還有科學家曾提出將CO₂轉化為水合物形式的固體后埋入海底,Audi零件或將 CO₂ 礦化后拋入海底等方法。

現有的碳封存技術。無論是在陸地還是在海洋,現有碳封存技術都存在一定壁壘,技術實施需要考慮技術可靠性與安全性,以及經濟成本和法律法規等限制因素。①陸地碳封存和濱海“藍碳”碳封存。其能力是可福斯零件逆的,需長期實施,盡管臨時封存 CO₂ 會短暫改善氣候變化狀況,但碳封存的時效性無論從科學發展還是經濟需求方面都十分重要,因此還需考慮長期監測技術及成本。②以海水層為主的海洋肥化和海底CO₂湖等方法。雖可將 CO₂ 儲存于深海上千年,但可能會導致海水 pH 值發生改變,影響海洋生態。因此,需更多基礎數據和觀測數據,充分認識保時捷零件海水 pH 值對海洋生態系統造成的影響,有針德系車零件對性地提出解決方案。③利用海底玄武巖或Skoda零件橄欖巖的碳礦化和深部咸水層的碳封存技術。可使CO₂以惰性形式幾乎永久固存于深海,自然泄漏率低,但仍需考慮技術實施誘發地震或因地質活動造成 CO₂ 泄露的可能性。

專利分析

本文使用萬象云全球專利檢索數據庫,于 2021年 6 月 17 日對全球海洋碳封存相關發明專利進行檢索(檢索策略見附錄 1),以分析海洋碳封存的技術發展趨勢和研發熱點。基于前期調研,將專利技術檢索詞定為與海洋相關的碳中和、碳封存Benz零件、碳儲、增匯固碳、碳礦化、地質封存等詞匯,并限定檢索專利的主國際專利分類號(IPC號),其中與電機和建筑相關的 E 類和 F 類限定于“地質封存”相關主題中。由于機器檢索不對語意進行解讀分析,無法保證檢索結果與分析對象的相關度。因此,將檢索結果的專利摘要逐一研讀后,剔除無關專利(如由碳纖維材料制成的海底電能儲存罐),對相關度較高的專利進行整體態勢分析,并重點分析近 10 年申請和授水箱水權的專利,以期了解海洋碳封存領域在全球的技術布局和發展情況。考慮到專利從申請到公開存在的延遲,本研究不分汽車零件貿易商析 2021 年的數據。經檢索,共獲得專利(族)文件 1 861 件;人工查閱后,得到與海洋碳封存技術相關的發明專利申請 593 件,其中 2011—2020 年發生的專利申請 267 件、授權專利 100 件。

專利態勢分析

專利申請整體趨勢

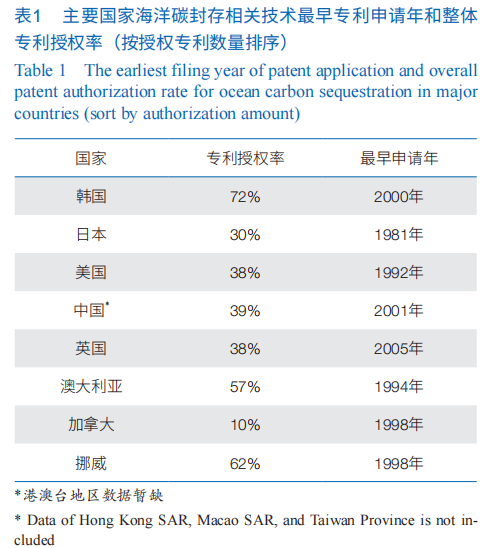

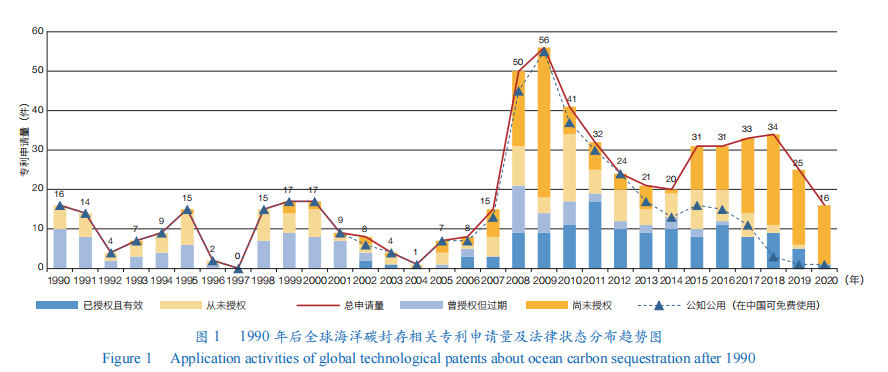

專利申請量一般能夠反應各國在該領域的技術研發活躍程度,而專利授權則能體現一定的技術應用價值。海洋碳封存相關專利最早發布于 1981 年(表 1),其技術創新在 2008 年前并不活躍(圖 1);2008—2009 年為專利申請高峰期,期間申請的 106 件專利中,35 件已獲授權。截至 2021 年 6 月,海洋碳封存技術發展較為緩慢,近 15 年已授權且有效專利占Porsche零件比約 28.1%,尚未授權的專利占比 43.2%,失效專利(包括曾被授權和從未授權的)占比 28.汽車零件報價7%。從法律狀態的角度來看,該領域 2012 年前申請的大部分專利都已處于公知公用狀態;此狀態下的專利在中國不受法律保護,可作為潛在信臺北汽車材料息和技術資源,充分挖掘失效專利價值,從而掌握先進技術,再進一步創新,以節約研發時間和費用。研究結果表明,海洋碳封存技術尚處于起步階段,具有一定的技術發展潛力。

主要國家專利申請和授權情況

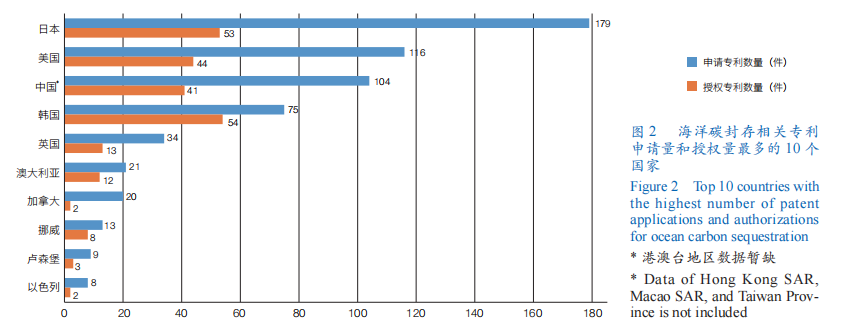

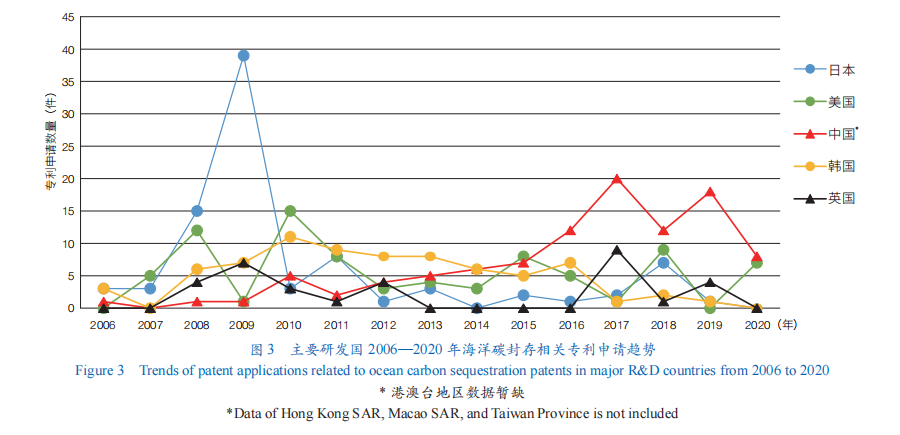

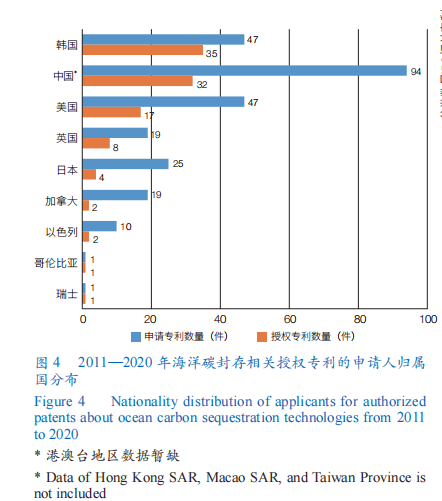

將各項專利的申請人國籍進行斯柯達零件分類統計,發現海洋碳封存技術的主要研發國為日本、美國、中國、韓國和英國(表 1、圖 2 和 3)。日本最早于 1981 年進行過相關專利的申請,40 年間共申請 1水箱精79 件專利,2009 年前后是其技術研發最為活躍的時期,其專利申請量占全球同年總申請量的 69.6%,但專利授權率不高,近年的研發進展也不明顯。美國和中國的專利申請量僅次于日本。美國最早于 1992 年在該領域進行過專利布局,2008 和 2010 年為美國的技術研發活躍期,近 10 年專利研發活動較為平穩;中國最早于 2001 年在該領域進行汽車冷氣芯專利布局,從 2011 年起專利申請呈上升趨勢,處于技術發展的起步階段。韓國的專利申請總量雖位居世界第 4,但其授權率高達 72%,這說明韓國在海洋碳封存領域的技術研發實力和自主創新能力較強,發明專利質量相對較高。值得注意的是,加拿大、挪威和澳大利亞的專利申請量雖然較少,但從 20 世紀 90 年代就開展了相關專利的申請。其中,澳大利亞的專利授權率也較高,這說明該國對此領域關注較早,且具有一定前瞻性。

整體而言,中國和韓國近 10 年對海洋碳封存領域的技術重視度高于其他國家,技術創新力活躍,盡管我國近 10 年在海洋碳封存領域的專利申請總量位居世界第 1,期間獲得授權的專利數VW零件量位居世界第 2(圖 4),但專利授權率(專利申請量與授權量的比率)遠低于授權量第 1 的韓國。

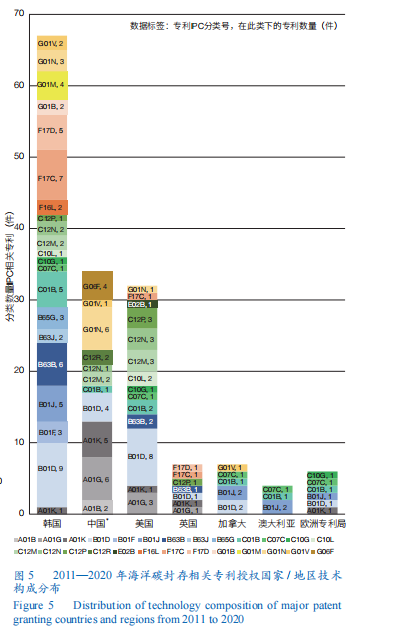

影響各國專利授權的因素主要有:①專利本身質量不高或在專利授權國的市場應用價值不大導致無法授權;②在專利授權國已有其他類似專利布局;③專利授權國對相關技術關注度不高而影響授權進度和授權率。2011—2020 年,全球各國共授權過 100 件海洋碳封存相關專利,其中 33 件由韓國授權,31 件由中國授權。各國授權專利的技術結構側重點不一(圖 5),韓國注重 B01(一般物理或化學的方法或裝置)和 F17(機械工程:氣體或液體的貯存或分配)專利的研發;中國專利側重于 A01(農林業、漁業)和 E21(土層或巖土地鉆進);美國側重于 B01 和 C12 (生物汽車零件進口商化學)專利的研發。

技術研發熱點

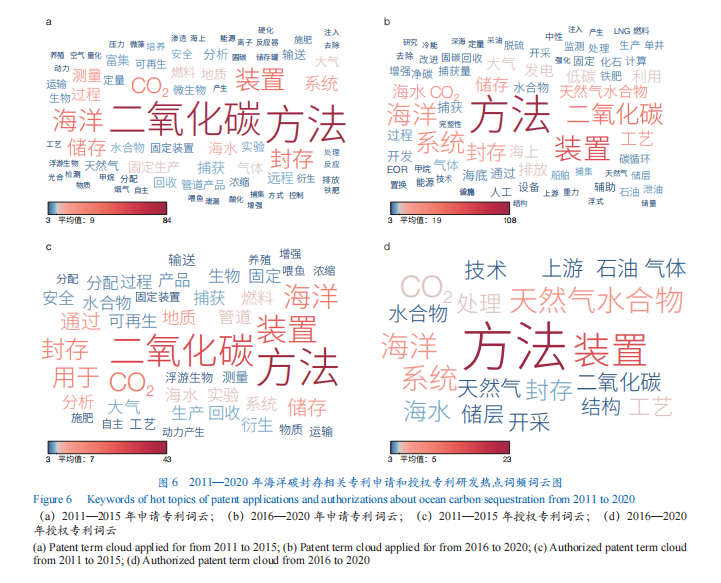

專利名稱能簡潔、準確地概括專利申請保護的主題和類別。利用智能分詞工具分別對 2011—2015 年和 2016—2020 年所有海洋碳封存相關專利名稱進行關鍵詞頻統計,并對高頻詞匯進行分析(圖 6),發現近 10 年全球在海洋碳封存相關領域所申請的專利類型主要為某種方法、裝置或系統,所涉及的技術主要集中于實驗測試、天然氣水合物或油氣開采、海洋生物固碳(如浮游生物、微生物、海水養殖等)、地質封存、海洋酸化或肥化等,且各類技術在 2011—2015 年均有授權專利產生。與其他技術相比,天然氣水合物或油氣開采相結合的CO₂ 封存技術為 2016—2020 年的研發熱點,相關專利的申請和授權主要集中于此類技術領域,更受研發人員和市場青睞。

專利申請人分析

申請人主體

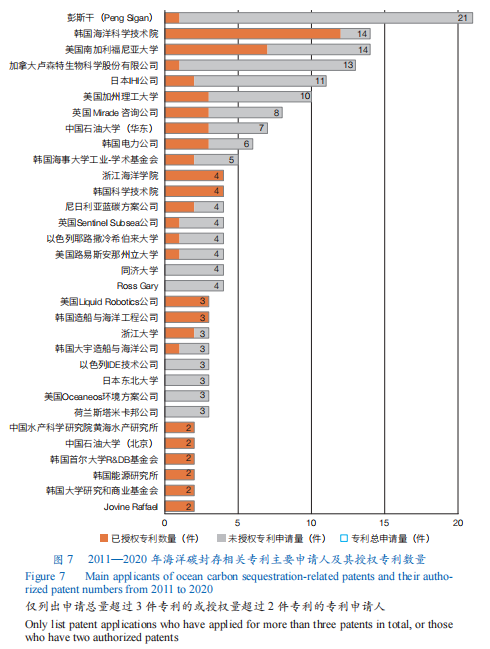

專利申請人是向專利局提出就某一發明取得專利請求的當事人,其主體可以是自然人,也可以是機構,本研究僅對機構賓士零件進行分析。對海洋碳封存相關技術專利的申請人名稱進行規范化處理后,發現 2011—2020 年美國南加利福尼亞大學和韓國海洋科學技術院為在該領域內提交專利申請數量最多的機構(各 14 件)(圖7)。

韓國海洋科學技術院。較之美國南加利福尼亞大學,韓國海洋科學技術院申請的專利授權率更高,共有 12 件專利獲得授權,且大部分為獨立申請。韓國海洋科學技術院 2011 年就在韓國范圍內提交了 4 件專利,主要為CO₂ 的海洋儲存管道運輸安全分析及其管道效應分析實驗裝置和方法,并均獲得授權。此后至 2015 年,每年都提交過海洋地質方面 CO₂ 運輸、儲存或泄露監測相關的專利,然而其僅在韓國本土提交專利申請,未進行全球布局。

美國南加利福尼亞大學。近 10 年合作研發的專利較多,其專利申請主要集中于催化溶解CO₂、船舶 CO₂ 封存和利用CO₂生產可再生燃料等,專利布局汽車空氣芯范圍較廣。除了美國本土外,還在中國、英國、澳大利亞、加拿大、世界知識產權組織等提交過專利申請并獲得過授權,這從側面說明其專利技術水平在世界各國的認可度較高。在海洋碳封存方面申請的專利技術多數為合作研發,其與美國加州理工大學合作申請的 9 件專利中有 3 件獲得授權。

中國的申請機構。①浙江海洋學院。該學院是國內近幾年在海洋碳封存領域提交專利申請和授權率都相對較高的機構,2013—2014 年共獨立提交 4 份專利申請,并均獲得授權;其技術研發方向為利用海水養殖(如海洋牧場、藻田、貝類)等進行增匯固碳。②中國石油大學(華東)和大連理工大學。這 2 家機構近幾年在海洋碳封存領域的專利申請相對其他機構也比較活躍,均在天然氣水合物儲層置換CO₂方法上有不同的技術創新;大連理工大學還考慮了將海水脫鹽與CO₂ 捕集相結合進行技術創新。③其他。同濟大學、浙江大學、中國水產科學研究院黃海水產研究所、中國石油大學(北京)、西南石油大學等國內高校或研究所近年也都嘗試在海洋碳封存領域進行技術創新,但目前為止進展較緩。

申請專利方向

將申請人分為高校、科研院所、企業和個人,并根據各專利的主 IPC 分類號解讀各項專利的主要技術類別后,發現 2011—2020 年這 4 類申請人的申請專利方向各有不同。①高校。側重于 E21(土層或巖土地鉆進)、B01(一般物理或化學的方法或裝置)和 C12(生物化學)專利的研發,其專利授權率為 46.6%。②科研院所。專利結構主要分布于 G01(測量、測試),其專利授權率高達 67.5%。③企業。側重的技術研發范圍較廣,在 B01、C02(水、廢水、污水或污泥處理)、E21 和 G01 均有涉獵,專利授權率約 27.6%。④個人。以個人名義申請的專利大多分布在 B01,其專利授權率僅 23.6%。

專利引用次數

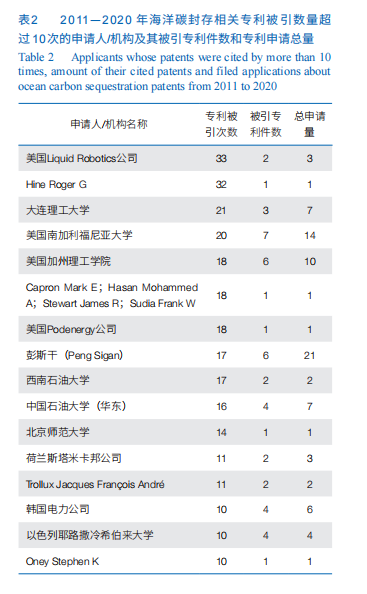

專利的引用次數反映了各專利被其他專利引用的情況和參考價值。對各申請人的專利引用情況進行統計(表 2),發現美國無人海洋機器人制造企業 Liquid Robotics 公司、大連理工大學、西南石油大學、北京師范大學及部分自然人等申請者的專利申請總量雖不多,但被引次數較高,這說明他們在海洋碳封存領域申請的專利具有較強的先進性和創新性。

重要專利挖掘

技術創新性較強的專利

例 1:“用于給浮游植物施肥并封存大氣碳的自主波浪動力物質分配船”專利。由前文提及的專利被引次數最多的申請人美國 Liquid Robotics 公司與自然人 Hine Roger G 共同申請(專利申請號:US201213424239),也是 2011—2020 年在海洋碳封存領域被引次數最高的專利,共計被引 32 次。該專利發明了一種以波浪為動力的無人船,通過往海洋投入肥料促進浮游植物生長,加強食物鏈中碳的固定,提高海洋生物的碳封存能力,同時改善區域內的漁業資源。此專利于 2014 年被美國專利局授權,專利有效期至 2032 年;美國 Liquid Robotics 公司還對此項技術在歐洲專利局和中國香港進行過專利布局,均獲得授權;但其在中國香港的專利權已失效,在中國境內為公知公用狀態,可以免費使用。

例 2:“用于海上能源生產和二氧化碳封存的系統和方法”專利。由位于美國加利福尼亞州的 Podenergy 公司聯合 4 位自然人共同開發(專利申請號:US201313781597),被引次數在海洋碳封存領域排名第 2,共計 18 次,但至今仍未被授權。該專利涉及近海能源生產,通過生物厭氧反應生產甲烷和氫氣,同時原地封存產生的CO₂。

例 3:“一種海底天然氣水合物穩定層逆向生產方法及生產設備”專利。由西南石油大學研發(專利申請號:CN201610071790.1),通過降壓采氣、注熱分解、CO₂ 固結 3 個步驟循環,利用CO₂ 置換法開采天然氣水合物,克服了海底天然氣水合物在開采過程中天然氣易泄漏、易污染海洋環境與易發生地質災害的難題。該專利共計被引 16 次,于 2017 年在國內獲得授權,有效期至 2021 年。

例 4:“海底地質體 CO₂ 封存潛力評估方法”專利。由北京師范大學開發(專利申請號:CN20111020汽車零件0982.5),自 2011 年提交申請后共計被引 14 次,但至今尚未獲得授權。該方法利用海底盆地面積、沉積厚度、埋深系數等參數對海洋地質封存 CO2 的儲層封存潛力進行計算,同時評估CO₂ 埋藏風險。

例 5:“基于水合物法的 CO₂捕集與海水脫鹽聯產裝置及方法”專利。由大連理工大學發明(專利申請號:CN201410109670.7),于 2014 年獲得授權,目前共計被引 13 次。該方法致力于在海水淡化的同時將CO₂轉化為水合物形式的固體,便于儲存。該專利有效期至 2034 年。

市場價值較高的專利

專利轉讓是指專利申請人和專利權人把專利申請權和專利權轉讓給他人的法律行為;專利轉讓生效后,受讓人會取得專利申請人或專利權人的法律地位,獲得專利的全部所有權。專利許可通常是指專利權人允許被許可方在一定區域內、一定期限內以一定方式使用專利,被許可人不持有專利歸屬權。通常,有一定市場價值的專利才會發生轉讓或許可。通過專利的轉讓和許可次數,可了解市場價值和技術含金量較高的專利。

2011—2020 年海洋碳封存領域發生轉讓次數最多的專利為美國加州理工大學、美國南加利福尼亞大學和以色列耶路撒冷希伯來大學聯合研發的“CO₂封存方法和裝置”(專利申請號:US201514975584、US20181599汽車材料6121);該專利的主體是一種利用催化劑在水體(如海水)中溶解CO₂,以實現碳封存目標的方法。針對此方法,申請人在美國先后提交過 2 份專利申請,2 次申請的權利項有所不同,均獲得授權,并分別發生過 4 次和 3 次轉讓。此外,申請人還在其他國家嘗試進行專利布局,但均未獲得授權。此外,美國路易斯安那州立大學研發的“采油單井輔助重力泄油工藝”(專利申請號:US201615572704)先后發生過 5 次轉讓;該工藝通過向地層注入CO₂ 提高石油Bentley零件采收率,同時實現碳封存的目的,該專利于 2020 年被授權。

值得注意的是,上述 3 份申請專利雖發生過數次轉讓,但專利權最后都回到了原本申請人的手中,說明這些專利申請人對專利的市場價值重視程度較高。同時,“CO₂ 封存方法和裝置”(專利申請號:US201815996121)也是 2011—2020 年全球海洋碳封存領域申請的專利中唯一發生過許可的專利,專利被許可人為美國國家科學基金會(NSF),這說明 NSF 對這項專利的認可度較高。

產學研結合較緊密的專利

引用文獻較多的專利。大多數情況下,一項發明創造能夠申請專利必須擁有一定的工業實用性。因此,通過對專利的科技文獻引用情況,能夠了解科學汽車材料報價研究對發明創造產生的影響。一件專利引用科技文獻越多,代表科學研究對其技術的影響越強,該項技術的產學研結合就越緊密。2011—2020 年,全球海洋碳封存領域引用科技文獻最多的專利為美國 Liquid Robotics 公司與自然人 Hine Roger G 共同申請的“用于給浮游植物施肥并封存大氣碳的自主波浪動力物質分配船”(專利申請號:US201油氣分離器改良版213424239),共計引用 30 多篇科技文獻。前文提到過該專利是被引次數最多的專利,具有較強的技術創新性和先進性,是 2011—2020 年產學研結合在海洋碳封存領域應用的代表。值得注意的是,該專利發生過一次轉讓,為共同申請人 Hine Roger G 將其所屬專利權全部轉讓給美國 Liquid Robotics 公司,這側面說明該公司對此專利具有一定重視度。此外,中國水產科學院南海水產研究所發明的“一種海洋生物固碳計算方法”(專利申請號:CN201711219935.9;未授權)、美國史密森尼環境研究中心發明的“用于快速測量水中 CO₂ 的系統和方法”(專利申請號:US201514937331;已授權且有效),以及日本 IHI 公司發明的“CO₂ 氣體固定方法及其裝置”(專利申請號:US201113德系車材料817984;已授權且有效)均引用了 11—15 篇科技文獻,產學研結合較為緊密。這 3 項專利中,僅日本 IHI 公司的專利在日本、美國、新加坡、英國、加拿大、澳大利亞、挪威、世界知識產權組織進行過專利布局,其他 2 項專利僅在發明人所在國家申請了專利保護。

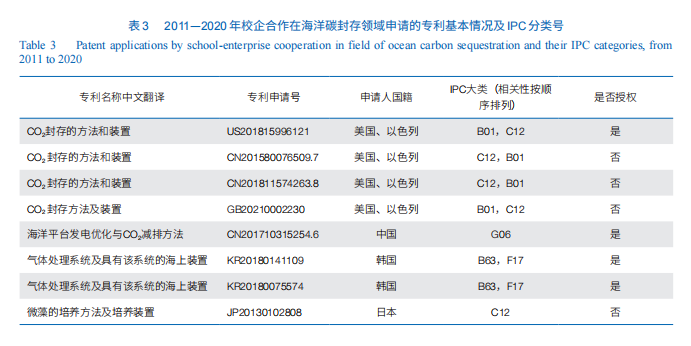

校企合作專利。校企合作專利申請是知識成果轉化、技術從理論創新到市場應用的一種重要途徑,也是產學研結合的代表成果之一。在此領域,2011—2020 年校企合作申請的專利共 8 件,其中 4 件獲得授權,各專利基本情況見表 3。

結論及建議

主要結論。隨著碳中和相關政策的發布,我國在海洋碳封存領域的技術創新活躍度正逐步上升,預計未來會有一段時間的技術研發活躍期;但目前我國專利申請的質量整體偏低,申請的專利授權率不高,在市場應用價值和知識成果轉化方面還有待提高。因此,急需吸收各國先進經驗,提高技術創新力和核心競爭力。本文通過對海洋碳封存技術專利的分析,研究了技術發展趨勢和研究熱點,對比了技術研發實力較強的機構,并挖掘技術創新性較強、市場價值較高、產學研結合較緊密的專利,發現近幾年與海底能源和資源開發相結合的海洋碳封存技術更受各國科研人員和市場青睞。例如,海洋天然氣水合物和油氣開采、與漁業相關的生物固碳技術等,將碳中和理念與提高經濟效益相結合,具有較長遠的發展前景和較高的技術應用潛力。

技術發展建議。由于海洋碳封存實施規模大,各類技術特點和優劣勢不一。為提高技術創新力,節約研發過程中的試錯成賓利零件本,海洋碳封存技術創新可利用公知公用專利進行二次創造。通過吸取國內外先進經驗,積極推進學科交叉研究,在充分發揮優勢的同時,補足各類技術的短板,提高技術應用價值。例如:①以海洋地質為基礎的碳封存方法,如結合天然氣水合物或石油開采的CO₂置換封存法等,具有較高市場價值,較優技術有效性和持久性,因此相關專利研發可側重于降低技術實施成本,減少自然災害風險等;②利用海洋生物進行增匯固碳,如海水養殖、濱海濕地“藍碳”等,具有一定經濟效益,但其封存能力可逆,因此可著力解決技術長效性和穩定性的問題;③利用海水溶解 CO₂ 或海洋肥化等化學方法進行 CO₂ 封存,可能影響海洋生態環境,其封存能力和長效性也有待提高。有效性、持久性和穩定性是碳封存能力評估的重要標準,但在碳封存效果相當的情況下,兼顧經濟效益的技術更具發展潛力。此外,針對碳封存效果的監測設備和評估方法的技術研發也是未來海洋碳封存領域技術發展的重要方向。

專利布局建議。我國的海洋碳封存領域未來一段時間的研發活動可能會逐年增多,科學的專利布局策略可提高我國在此領域的話語權。為規避專利風險,提高我國專利的市場覆蓋率和技術知名度,專利申請可考慮在多國進行專利布局,擴大技術應用范圍,進而為我國未來海洋碳封存技術的實地試驗和市場應用從領海向其他海域拓展做好鋪墊。專利技術研發應結合市場需求,加強校企合作,通過“產-學-研-用”聯合機制促進知識成果轉化和應用,但為了防范校企之間的專利紛爭,在專利申請階段應盡可能全面地考慮后續研發和相關項目的方向,厘清專利申請人、專利權人和后期項目實施單位之間的關系,避免因利益沖突造成的專利風險。

(作者:彭天玥、唐得昊、劉麗強、韓冰、朱本鐸,中國地質調查局廣州海洋地質調查局、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州);《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言