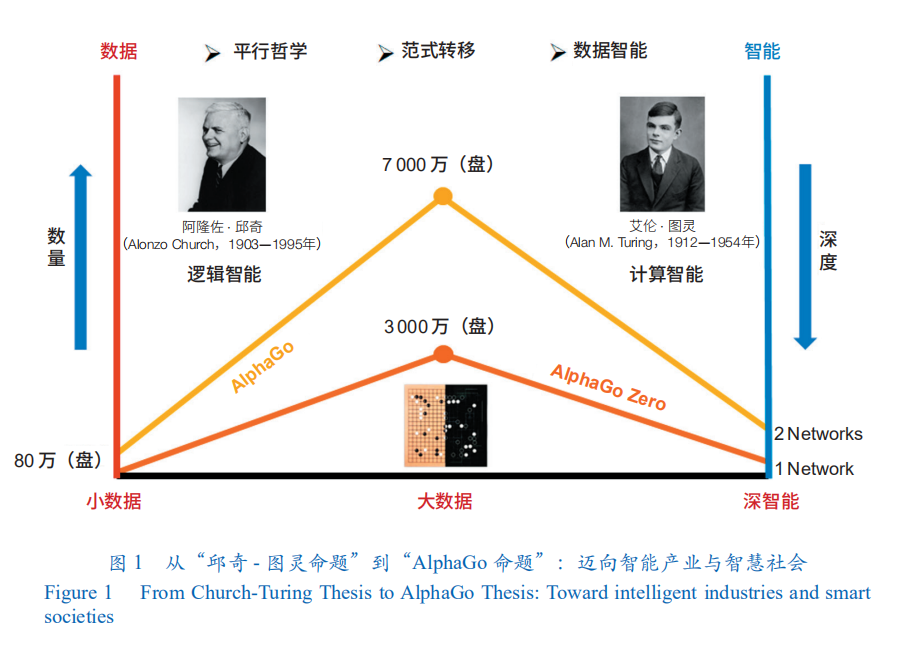

中國網/中國發展門戶網訊 相對于傳統的工業技術和現代的信息技術,未來的智能技術意味著什么?其本質、起源和目標又是什么?它對人類社會的發展到底能夠產生什么樣的影響?80 多年前,在數學公理化機械化的“希爾伯特綱領”和羅素與懷德海的巨著《數學原理》激發下,邱奇與其博士生圖靈分別提出了數學上等價的“拉姆達運算”和“圖靈機”,形成著名的“邱奇-圖靈命題”,從而催生了今日的計算機、信息產業、人工智能研究。2016 年 AlphaGo 技術的出現,讓世人猛然意識到人工智能的威力,其意義就是為我們帶來了一個新的命題,即“AlphaGo 命題”。如圖 1 所示,我們依據“邱奇-圖靈命題”走到今天,我們需要相信“AlphaGo 命題”將會走向明天。

所謂“AlphaGo 命題”的核心內涵是:①平行哲學。虛實不再是對立的哲學范疇,而是平行互動、糾纏相交的一體化過程。哲學應從“存在”(being)與“變化”(becoming)擴展到“相信”(believing)。②范式轉移。從“大定律、小數據”的牛頓范式向“大數據、小定律”的默頓范式轉移。③數據智能。數據是生成智能的主要原料,由小數據生產出大數據,再從大數據中提煉出針對具體場景、具體問題的精準知識或深度智能,即“小數據—大數據—深智能”的過程將成為智能產業的標準流程。

為了人工智能和智能產業的健康發展和實現更大效益,我們必須首先改變對智能科學和技術的認識。然而,正如現代物理學家藍寶堅尼零件斯莫林所言:“當思想改變你的思想,那就是哲學……,當事實改變你的思想,那就是科學。”我們之所以選擇“平行”作為突破口,探討研究平行哲學,因為 120 年前現代科學的突破口就是“平行”!那時,人類研究自然物理世界的尺度越來越小,從分子到原子到粒子;又越來越大,從地球到整汽車零件貿易商個宇宙;而且速度越來越快,必須考慮光速。特別是黑體輻射和引力光曲的“事實改變思想”,導致新科學量子力學和相對論的產生與發展。人們終于認識到:空間里的“平行線可以相交”;人類終于從經典的歐式空間進入非歐空間,并建立了現代物理的新科學體系,讓半導體計算機等的制造成為現實,讓我們有了今天的信息技術和信息產業。

現在,由于移動互聯網和智能手機的快速普及,我們面臨的社會現象的尺度也越來越小,幾乎每個人、每件事、每種情緒都必須考慮;同時又越來越大,從一個國家到整個世界,而且速度也越來越快。網上信息的速度本質上就是光速,從“網瘤”到“網紅”——新現象層出不窮,引發對新文科、新工科的呼喚。人們越來越清楚地認識到,就像百年前從經典物理學到現代物理學一樣,我們必須讓社會科學也來一次類似變革:創立社會研究的“量子力學”和“相對論”,變革理工人文社會科學。這一次我們必須以“思想改變思想”,必須尋求哲學上的突破,要從經典哲學的核心“存在”與“變化”擴展到“相信”,并形成新時代關于智能科技的新科學哲學。我們認為,這次的突破口還是平行,是物理世界平行線的相交在思想世界的延伸與升華:必須讓虛實平行相交,讓量子力學的糾纏變為平行哲學的技術與工程,讓物聯網、大數據、斯柯達零件云計算、機器人、區塊鏈、機器學習和人工智能成為化“烏托邦社會工程”為Porsche零件“零星社會工程”的可描述、可預測、可引導的科學手段。

第三軸心時代與智慧全球化

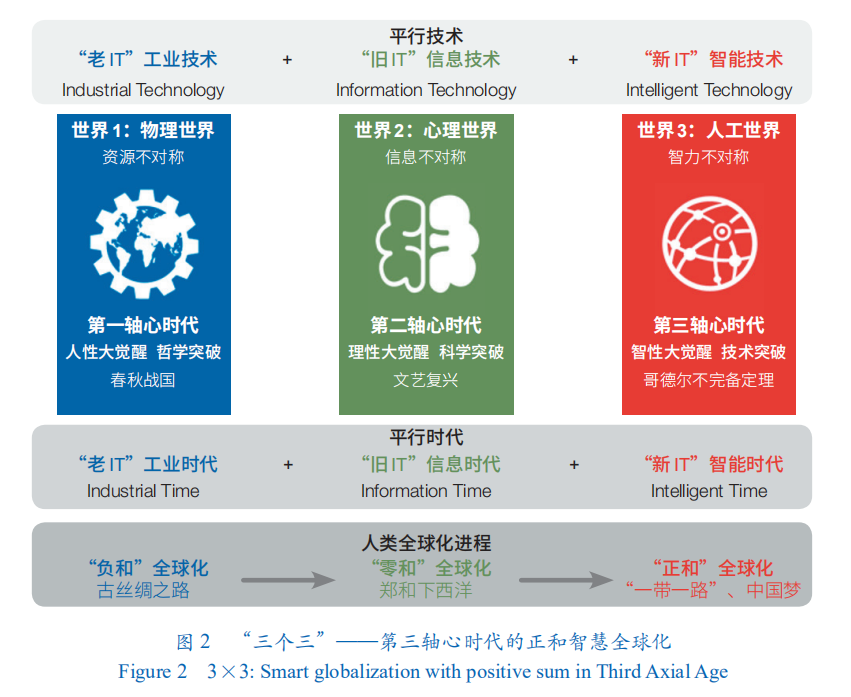

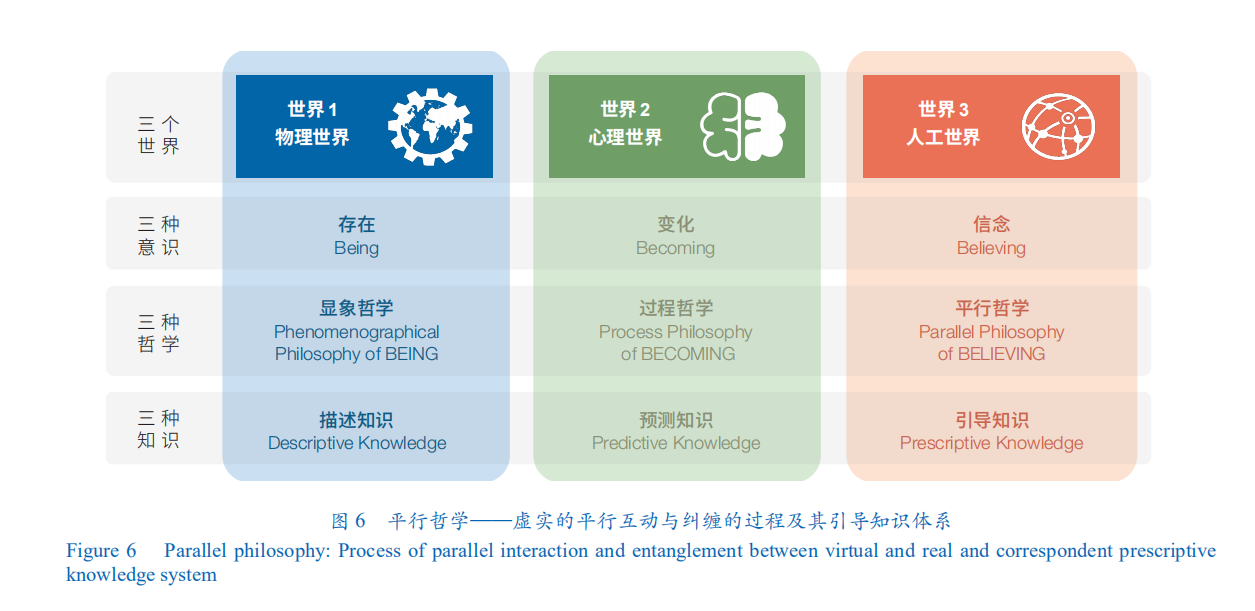

自 AlphaGo 之后,人們倏然感到,一直代表信息技術(information technology)的 IT,突然變成代表賓士零件新時代的“新 IT”——智能技術(intelligent technology),信息技術已成“舊 IT”了。同時,如圖 2 所示,有識之士認識到,我們必須重新認識百年前改變人類社會的“老 IT”——工業技術(industrial technology),因為我們必須聯合開發科學哲學家波普爾認識的 3 個交織互動的平行世界,突破哲學家雅斯貝斯的“軸心時代”理念,讓“老、舊、新”3 個“IT”分別成為開發物理世界(世界 1)、心理世界(世界 2)、人工世界(世界 3)“三個世界”的主要工具,從而進入第三軸心時代。

因此,3 個“IT”的并立平行,有著深刻的哲學基礎和支撐。人類的現代史,就是開發“三個世界”、改善自身和社會的歷史。“老 IT”——工業技術開發了物理世界,從地表資源的農業到地下資源的工業,相當程度上消滅了人類之間由于血緣和資源不對稱所造成的社會差別。“舊 IT”——信息技術開發了心理世界,從電話、電視到移動網絡,從信息化社會到數字化社會,正在消除人類之間由于理性和信息不對稱所產生的社會差別。然而,不對稱是人類社會發展永恒的動力,我們需要新的不對稱,以產生新的動力,從而繼續推動人類社會前進。人工智能的興起,正是滿足開發人工世界的需要,使數據成為人類發展新的“礦藏”和“能源”,讓“新 IT”——智能技術成為開發人工世界的新工具;其歷史使命就是減少,進而消除人類之間由于智力和知識不對稱所造成的社會差別,從而讓人類得到更好、更完美的發展。

公元前 800—前 200 年,中東、印度和中國 3 個“兩河流域”,獨立出現一大批哲人,產生人類整體的自我意識,導致人性大覺醒,出現哲學上的突破。為刻畫人類歷史上的這一宏章,雅斯貝斯發明了“軸心時代”(Axial Age)一詞。顯然,雅斯貝斯的“軸心時代”是以物理世界為主,但心理世界、人工世界,必須有自己的“軸Bentley零件心時代”。不難看出,心理世界的軸心時代,就是文藝復興時期人類理性的大覺醒,從哥白尼、伽利略、牛頓到愛因斯坦,形成科學的突破,差不多也是 600 年左右。90 年前的哥德爾不完備定理,加上人工智能創始人之一、曾獲諾貝爾經濟學獎的赫伯特 ·西蒙的“有限理性原理”,就是人工世界“軸心時代”的開始,是人類靈性或智性的大覺醒,必將產生技術上的突破,形成智能科學與技術主導的發展時期。由人性、理性、智性到哲學、科學、技術,圍繞其相應的軸心,人類一步一步以越來越明確的手段,向越來越美好的目標發展。

按韋伯兄弟的說法,人類社會的發展之所以有軸心現象出現是人性及其本質所致。人有恐懼、貪婪、懶惰的天性,因此需要交流、比較、尋求共識,制定標準、提高效率,以及一起“偷懶”。由此形成“軸心”,形成“全球化”運動。①在物理世界,物質上的占有只能是“你有我無”,戰爭侵略壓迫殖民由此而生,所以世界 1 的全球化在本質上一定是“負和”的。在此次全球化運動中,中華民族從“書同文、車同軌、行同倫”開始,到“度同質、地同域”,直到統一文字、貨幣、度量衡,并在第一軸心形成的末期開展了“古絲綢之路”的全球化壯舉,促進了人類的文明建設。②在心理世界,從航海地理大發現開始,人類極大地擴展了相互之間的交易活動,使“自由貿易”成為新的發展范式,因此“零和”的全球化成為可能。中華民族在這一波全球化之初,雖有“鄭和七下西洋”之舉,但大幅落后;當代 40 多年的改革開放,使今日中國終于成為世界大國。然而,“美國優先”的思潮又使“零和”的“自由貿易”岌岌可危,我們必須尋求發展的新思路。

新的思路在于新的思維,也就是摒棄“存量思維”,擁抱“增量思維”,開發世界 3,開創新的全球化運動。為什么?因為人工世界不同于另 2 個世界,幾乎是“無中生有”——知識為主,你可以有,我可以有,你我他可以同時有。這是另一類的“量子平行世界”,確保了以開發人工世界為核心的第三波全球化運動,在本質上是“正和”并“多贏包容”。這是智慧的全球化運動,而使“邊Skoda零件際效用”遞增成為新智能經濟的新范式。人工世界遠比太平洋甚至任何物理區域大。相信這一次的全球化,不但可為“G2”(中國和美國)提供各自發展的空間,也可為 G20(二十國集團)提供充分的發展空間,甚至為全球的所有國家“G200+”提供一切所需的發展空間。這一次,希望中國的“一帶一路”倡議成為新一波智慧全球化的開路先鋒,由此構建人類命運共同體,實現新時代的中國夢。

新時代新基建與新工科、新文科融合

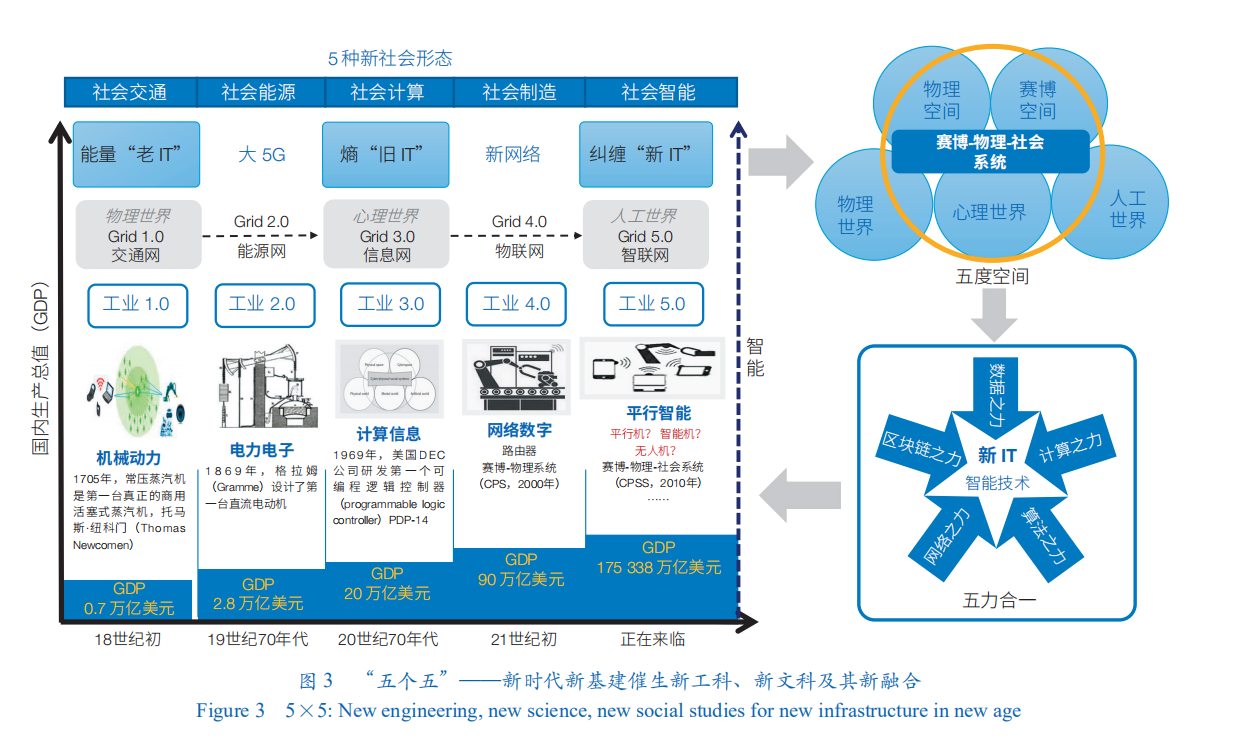

人類自有歷史以來,就像蜘蛛結網一樣進行“基建”,從第一世界“結”到第三世界,而且結得還是一張比“NetwoVW零件rk 網”更大的“Grid 網”。第一張大網,“Grids 1.0”就是物理世界的主網——交通網;第二張大網“Grids 2.0”就是 100 多年前開始的能源網,自第一世界開始構架在“三個世界”之間;第三張大網“Grids 3.0”就是心理世界的主網信息網,互聯網是其代表;第四張大網“Grids 4.0”就是串連在“三個世界”之間的物聯網(IoT),以面向世界 3 的世界數字化為核心目的;第五張大網“Grids 5.0”就是人工世界的主網智聯網(IoM)。在互聯網之中,人是“被連”(passively connected);在物聯網之上,人是“在連”(pervasively connected);在智聯網之內,人是“主連”(prescriptively connected)。因此,人類要主導其社會的發展,必須建設智聯網,只有這樣才能形成智能經濟,進入智慧社會。目前,在“大 5G”基建的影響下,社會形態已發生深刻變化,新物流開始引發社會交通、社會能源、社會計算、社會制造和社會智能等 5 種新興形態,其中社會智能是智能產業和智慧城市的關鍵。

“大 5G”將使 3 個世界融為一個整體,形成以“三個世界”為基礎,虛實 2 個空間平行的“五度空間”CPSS 系統(cyber-physical-social systems)。從數字孿生、軟件孿生到虛擬孿生,這是當下各國關注的焦點,是智能基建之核心。CPSS 系統將“社會”,即人類行為與關系置于核心,“人是萬物的度量”,更是智能的度量,由此形成“五力合一”,即“數據之力”“計算之力”“算法之力”“網絡之力”,最后加上“區塊鏈之力”,推動產業發展,進入“工業 4.0”和“工業 5.0”,完成第三次工業革命的 2 個主要階段(圖 3)。

在此,我們必須強調區塊鏈或類似技術的重要性。區塊鏈,加上其正在發展的分布式自主組織(DAO)技術,再結合源于萊布尼茨“單子”(Monad)哲學理念,后經基于數學范疇理論重新構造的“智子”(Monad)的概念,形成“知識范疇”(knowledge catergories)和“Monadao”方法,使中國古老的哲學理念“道”成為一種現代智能工程和技術要求,讓未來的智能技術走向“真道”(TRUE DAO),即:

只有這樣,我們才能在復雜智能的新技術及社會組織之中,確保機器和人類能夠以正確的方式做正確的事。這一趨勢必將首先沖擊人類目前從幼兒園到研究生院各個層次的教福斯零件育系統。由于相對于智能產業需要的知識結構和應用方式,我們目前的教育體系與百年之前的私塾體系相差無幾,難以完成建設智慧社會的任務。因此,我們必須從深刻考慮新時代新人文社科、新理工科的教學設計及其深度融合開始,首先使教育平行智能化,盡快系統化培養智能產業所需要的新型交叉復合人才。

智能產業與智慧經濟的本質與目標

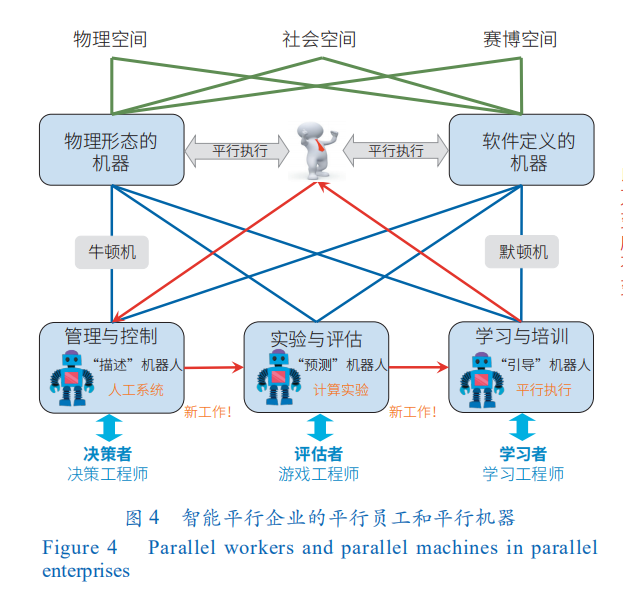

智能產業的本質在于利用 CPSS 基礎平臺,通過虛實平行互動,開辟新空間新資源,同時擴大共享、共有的范圍程度,提高效率,降低成本。圖 4 給出了未來的智能“平行機”框架:打通物理、社會和賽博 3 個空間,使物理形態的“牛頓機”與軟件定義的“默頓機”合二為一,將邊緣端的現象涌現與云平臺的融合收斂集成化,集人類員工和“知識機器人員工”為一體,創造“人機結合,知行合一,虛實一體”的“合一體”新型“平行員工”,實現“小數據—大數據—深智能”的新工作形態和流程。“平行機”不但不會使人類失業,而且能夠為人類創造大量更好、更健康的新工種,使我們從“碼農”化為“智工”。在平行企業、平行員工和平行機器之中,核心就是知識自動,進而落實 AI 的另一形式——“智能的自動化”(autom汽車零件進口商ation of intelligence)。

虛實平行互動的智能產業的一個重要特征是其更加安全可靠,可在變換世界后進行“吃一塹,長一智”:在人工世界“吃塹”,在真實世界“長智”。這一方法的一個重要應用就是在極大程度上消除“黑天鵝”,使“長尾效應”常態化與正常化,即“δ-ε長尾常態化”理論。這一理念,加上平行測試和平行視覺技術的支持,已在長達 12 年之久的“中國智能車未來挑戰賽”中得到了成功的實踐。

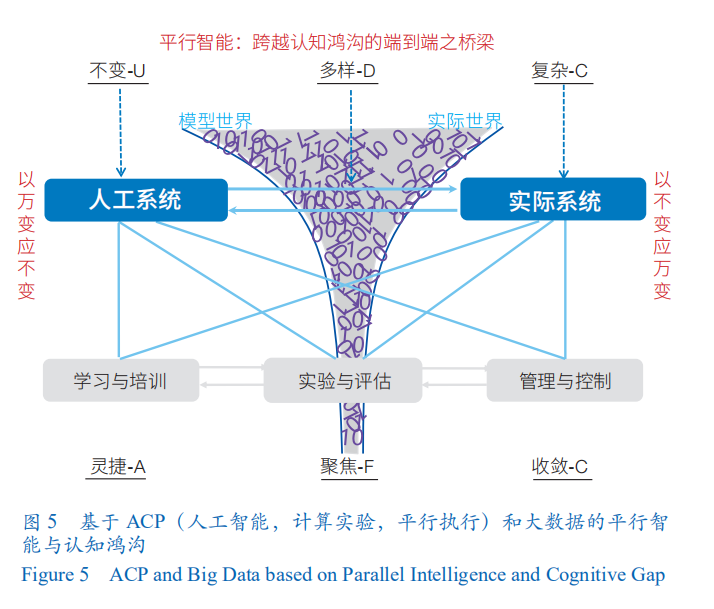

人工智能的核心科學問題是什么?如圖 5 所示,當問題的復雜性增大時,人的認知與問題本質汽車空氣芯之間的差別也漸遞增大,形成“Lighthill(萊特希爾)認知鴻溝”或復雜性“建模鴻溝”——模型與實際、認知與現實,從簡單“牛頓系統”的幾乎完全一致,到復雜“默頓系統”的差不多形同 2 個世界。大數據與平行智能的結合是目前最有希望克服認知鴻溝的方法之一,從“數據填溝”到“平行架橋”,實現虛與實之間端到端的聯結,從大數據的本質“數據說話”和“預測未來的最好方式就是創造未來”,在虛擬世界中首先實驗和創造,自然引申出平行智能的 ACP 方法:由以數字孿生、軟件孿生、虛擬孿生為主的人工系統(artificial systems),由仿真(emulation)、模擬(simulation)、仿效(imitation)為主的計算實驗(computational experiments),以及以決策生成、決策推薦、決策支持為主的平行執行(parallel execution),產生描述性、預測性、引導性知識和智能,最終形成虛實雙反饋和虛實大閉環的平行控制和平行管理系統。這樣,就使“小數據—大數據—深智能”成為智能的循環流程,把不定(uncertainty)、多樣(diversity)、復雜(complexity)(簡稱“UDC”)的自然社會轉為靈捷(agile)、聚焦(focus)、收斂(convergence)(簡稱“AFC”)的工程系統。結果就是利用平行,虛擬世界以“萬變應不變”,把小數據變成大數據,把大數據煉成深智能;一旦有問題,就可以在真實世界中以“不變應萬變”,按區塊鏈的“智能合約”方式解決,從而化 UDC 的現實任務為 AFC 的工作能力。數學上,就是在實際系統中建立牛頓方程,在虛擬系統中創立默頓方程,形成平行對偶方程,使之相互糾纏、平行相交。沿此思路,已經取得一批引人注目的研究成果 。

智能產業效益的保障是管理經濟的智能化和智慧化。因此,教育之后,管理經濟也是最受人工智能沖擊的第二個領域。原因十分明顯,因為智能技術變革了最基本的經濟管理要素及其關聯。例如:機汽車機油芯器人改變生產力,大數據改變生產資料,區塊鏈改變生產關系等。同時,大數據與區塊鏈結合,為管理經濟智能化建設提供鋼筋水泥般的基礎,更使人工智能不再是研究“玩具(tAudi零件oy)問題”的“煉金術”小火,而是一躍而起成為推動社會智慧化的熊熊大火。

最重要的是,智能經濟和智慧社會的本質是商品空間的革命化擴展。從農業經濟到工業經濟,重要原因是原心理世界的非商品的商品化。例如,“時尚”就通過紡織機和紡織品成為可批量生產的新商品,一舉打破農業社會邊際效用遞減的“詛咒”和“糧食增產、人口暴漲”的馬爾薩斯“貧困陷阱”,在世界 2 開辟了商品經濟的新空間、新邊疆,使專業分工和大規模生產成為可能,人類從此進入工業社會。赫伯特·西蒙曾稱:世界上有兩樣東西成不了商品——注意力和信用。因為人的有限理性和認知能力限制,注意力和信用無法大批量生產并且流通。然而,從“谷歌”到BMW零件“天貓”,現在的智能技術,特別是將來的區塊鏈智能,活生生地將注意力和信用變為可大批量生產并且大規模流通的經濟性新商品。這就像從農業到工業,是從世界 1 向世界 2 前進,而現在從工業到智業,我們必須繼續向世界 3 進軍。本質上這正是人工世界利用“新 IT”——智能技術的大開發,新的商品和經濟空間由此產生,人工世界也由此成為邊際效用遞增型的經濟增長新空間、新邊疆,并為人類提高管理效率提供了無限的新途汽車零件徑。智能經濟從此形成,從古典經濟的專業分工,到現代經濟的人機分工,直到平行經濟的虛實分工,智慧社會的發展有了指明方向——“智能大經濟”(Big Economy of Intelligence,BEI)。

自 2004 年起,我們便開展關于平行經濟的研究 ,并利用牛頓默頓對偶給出改變供需哲學的基本方程,化傳統的薩伊市場定律和凱恩斯市場定律的對立統一,最終形成平行供給-需求關系。這樣,利用平行我們可以統一薩伊市場定律關于“供給創造自己的需求”和凱恩斯市場定律關于“需求創造自己的供給”兩個各顧一頭的相反論斷。通過市場的虛擬或軟件或數字孿生,讓供給主要在物理市場上創造實際需求,奧迪零件讓需求主要在人工市場上創造人工供給,使“供給側改革”和“需求側改革”對立統一,形成平行供需方程所表明的自洽平衡。同時,平行供需方程還表明,絕大多數的供需系統都將產生數學上混沌式的混亂,因此單憑技術手段是無法維持長期穩定的供給與需求的平衡。

平行哲學:從“存在”“變化”到“相信”

正如討論智能經濟的供給需求問題時所揭示的,我們必須清醒地認識到,智能時代單憑智能技術遠遠不夠。新時代要求與之相適的新思維和新哲學,并創造相應的社會新范式,但問題是智能時代的新哲學是什么?新在哪里?在西方文化中,哲學與科學同源,而且號稱來自同一個人——被譽為“哲學和科學的始祖”的古希臘“七賢之首”泰勒斯。其傳世名言就是“萬物源于水”。但其傳人赫拉克保時捷零件利特“水火相容”地認為“萬物源于火”,強調“變化”,而且“萬物皆動”;他堅持“人不能兩次踏進同一條河流”,使“變化”成為哲學的核心范疇,因此被認為是最早的“過程哲學家”。與“變化”相反,后起的古希臘哲學家巴門尼德認為“存在”是永恒、不動、連續不可分,唯一的真實,而且只有抽象的理念才可以被思考。在他看來,“存在”是“真理之道”,而“變化”是“觀點之道”。因此,巴門尼德認為沒有“存在”之外的思想,被思考的東西和思想的目標是同一的。巴門尼德是第一個提出“思想與存在同一”命題的哲學家,與近代笛卡爾的“我思故我在”同出一轍,被后世認為是形而上學的始祖和哲學思辨的開啟者。由此,“存在”和“變化”成為 2 個延續至今的哲學核心范疇,而對二者的研究差不多就是當前西方哲學的全部。

圍繞著“存在”,產生了西方哲學的主體。特別是從康德的“普遍現象學”、黑格臺北汽車材料爾的“精神現象學”、胡塞爾的“先驗現象學”、海德格爾的“存在現象學”到梅洛龐蒂的“知覺現象學”,從唯心到唯物,為我們構造了一個龐雜的關于描述性知識(decriptive knowledge)的哲學體系。圍繞著“變化”,從中國古代關于變化之道的《易經》到赫拉克利特創立的“變化”理念,幾乎沒水箱水有主體為“變化”的獨立哲學體系,而絕大多數都與“存在”藕絲相連割舍不斷。但懷德海的過程哲學值得特別關注。過程哲學的核心是認為“實際存在是變化的過程”,而“變化是邁向新穎的創造性進展”。懷德海以“創造力”(creativity)為核心,從唯物論到有機唯實論,把亞里士多德的“有效因果論”推向“奇點因果論”(Singular Causal汽車材料ity),創立了變化過汽車材料報價程的“有機哲學”(Organic Philosophy),這一哲學或許能夠成為關于“變化”的預測性知識(predictive knowledge)的哲學體系之核心。

要從思想上創立智能科學與技術的新哲學,我們認為現在是引入“相信”的時候了。“相信”與信用和注意力成為商品直接相關,其主旨就是利水箱精用工程和技術的手段,明確“存在”從當前狀態“變化”為目標狀態,使人們“相信”這一過程能夠成為確定的現象(現象學的本質)。而且,以從 UDC 到 AFC 的方式,現象變化的過程必須是可描述的、可預測的、可引導的。為此,我們必須創立關于“相信”的引導性知識(prescriptive knowledge)的新哲學體系。

在懷德海過程哲學的“實體”和“抽象”或“虛體”,甚至當下的“數字孿生”理念,以及其學生奎因的整體論和科學唯實論的基礎上,我們提出了平行哲學。平行哲學是圍繞“三個世界”交織的世界觀,其構造虛實平行交互、糾纏互動的平行場景及其平行空間,產生“實體”與“虛體”實時內嵌、反饋閉環的理念與機制,化黑格爾的宏大烏托邦社會工程Benz零件為波普爾所倡導的樸實零星社會工程。

如圖 6 所示,“三種意識”“三種知識”“三個哲學”與“三個世界”對應,而相應的還有汽車冷氣芯“三類智能”:①物理世界的算法智能 AI;②心理世界的語言智能 LI;③人工世界的想象智能 II,以及相應的廣義哥德爾智能定理和精度原理。其中,算法智能 AI 遠遠小于語言智能 LI,語言智能 LI 又遠遠小于想象智能 II;物理世界上 AI 的測不準、心理世界中 LI 的說不清和人工或虛理世界里 II 的想不明,這些認識與庫恩在《結構之后道路》所提倡的“3C”原理有著深刻的內在聯系。相當意義下,庫恩的不可交流、不可比較、不可公度“3C”原理,就是數學上哥德爾不完備性定理的哲學翻版,根源就是語言上“詞典網絡及其多維結構”和想象中“意識網絡及其多維結構”從本質上所帶來的不確定性、多樣性和復雜性。

平行哲學的建立必須有平行思維和平行認德系車零件知的支持,這是一條從感知到哲學再到科學的必由之路。正如恩格斯指出的:“每一個時代的理論思維,包括我們這個時代的理論思維,都是一種歷史的產物,它在不同的時代具有完全不同的形式,同時具有完全不同的內容。”

展望

在哲學史上,萊布尼茨在思考“單子”時認為:“Whatever is, is one(凡存在,必唯一)”。奎因由此回應哈姆雷特的“To be or not to be(存在還是消失)”的問賓利零件題:“To be is to be a value of a variable(存在就是成為變量的一汽車零件報價個值)”。羅素研究萊布尼茲時,有感其單子的多樣多種,嘆道:“And whatever are, are many(凡存在,必多樣)”。哲學家和邏輯學家 George Boolos 專文對此回應:“To be is to be some values of some variables(存在就是某些變量的某些值)”。然而,一切都是極點之間的過程,這就是懷德海的想法:“Whatever goes, goes in process(凡進行的,必在過程)”。對我們而言,過程本質上就是虛與實之間永恒的平行糾纏過程,所以“Whatever go, go in parallel(凡進行的,必在平行)”。從此,我們就從海德格爾的“在世存在”(being-in-the-world),到“變世成為”(becoming-of-t臺北汽車零件he-world),進而“為世相信”(believing-for-the-world);從“在其之間”(in-the油氣分離器改良版-betw德系車材料een)到“與之平行”(among-the-parallel),進入圖 7 所示的“在、信、思”的“3B”哲學和相應的循環因果——我在故我信,我信故我思,我思故我在。

70 多年前,類似的循環因果論思想催生了維納的控制論和基于人工神經元網絡的計算智能原型,最后產生今日的“深度學習”和 AlphaGo。我們相信,以“新 IT”——智能技術為代表的智能科技將開創開發人工世界的新紀元。平行哲學將人們的常規思維對象從系統和平臺引向生態體系,將“三個世界”的自然生態、社會生態、知識生態融合一體,走向虛實互動的平行生態和聯邦生態,進而把人類發展推向“6S”新境地:物理世界安全(safety)、網絡世界安全(security)、整體發展可持續(sustainability)、保障隱私和個性化個體發展(sensitivity)、全面服務(service)、智慧社會(smartness)。

(作者:王飛躍,中國科學院自動化研究所。《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言